Русские цари: вид с Запада.

Модераторы: Ефремов, Камиль Абэ, express, Мормон

-

Konstantinys

- Знаток

- Сообщения: 986

- Зарегистрирован: 16 июн 2013, 21:28

- Благодарил (а): 1 раз

- Поблагодарили: 9 раз

Русские цари: вид с Запада.

Часть 1: Сталин

«Однако» открывает спецпроект «Русские цари: вид с Запада». Тема эта интересна прежде всего тем, что российские лидеры всегда были для западной элиты и обывателей воплощением своей страны. И по отношению к фигуре «царя» можно судить о том, какой образ России был востребован на Западе в тот или иной период.

Стоит отметить, что большинство портретов в нашей галерее — это «голографические картинки». Ведь когда западным политикам было выгодно заключить тактический альянс с Москвой, царь изображался мудрым правителем, способным на прагматичные сделки, когда же потребность в союзе с русскими отпадала, картинку показывали под другим углом — возрождались традиционные русофобские стереотипы, и царь превращался в «коварного византийца», непредсказуемого деспота или выжившего из ума комедианта.

Если говорить о нынешней эпохе, образ Путина, как и образ его предшественников, на Западе постоянно трансформируется в зависимости от внешнеполитической конъюнктуры. (Правда, в медведевский период существование тандема облегчало задачу: портрет одного лидера подавался в светлых, второго — в тёмных тонах). В большинстве случаев, однако, западные портретисты оперировали именно «голографическими картинками», при случае поворачивая их нужной стороной: «волк — заяц», «заяц — волк», как в советских наклейках по мотивам «Ну погоди».

«Голографичность» несколько другого рода прослеживается, когда русского царя (и, следовательно, нашу страну) рассматривают исследователи из разных эпох. Нетрудно заметить, что современники оценивают людей и события в системе ценностей и понятий «времени действия», а историки более поздних периодов ненавязчиво подходят к прошлому с критериями будущего — когда из добрых побуждений, а когда и из всё тех же прикладных.

О такой «голографической особенности» нам, кстати, следует помнить, когда из тех или иных внутриполитических соображений российские приверженцы тех или иных идеологий козыряют теми или иными цитатками, характеризующими «объективные западные оценки».

В нашем спецпроекте мы как раз и хотим рассмотреть, какими разнообразными красками играет «голографический портрет» того или иного русского царя в зависимости от времён и обстоятельств.

***

Пожалуй, наиболее ярким примером такой голографической техники является изображение Иосифа Сталина, который, безусловно, является самой масштабной фигурой в российской истории XX века. На Западе он представал то безжалостным «кремлёвским горцем», то превращался в доброго усатого «дядю Джо». Правда, после смерти Сталина западная элита стала активно замазывать его портрет чёрной краской, надеясь сохранить в истории образ «кровавого тирана» и «параноика». Ведь, как учил один из самых прозорливых американских политологов Збигнев Бжезинский, «чтобы обрушить идейные опоры России нужно приравнять Сталина к Гитлеру».

Не случайно, рассуждая сегодня о личности Сталина, западные историки не скупятся на эпитеты. «В своей жестокости советский диктатор не уступал Гитлеру, — пишет автор книги «Сталин: двор красного царя» Саймон Монтефиоре. — Бывшему семинаристу не был чужд религиозный фанатизм, и его указания палачам напоминают о временах святой инквизиции».

«Мудрый лидер, поднявший Россию с колен»

Однако в середине 30-х годов для многих на Западе советский вождь не был ни фанатиком, ни инквизитором. Напротив, его воспринимали как расчётливого прагматичного политика, который преодолел хаос, наступивший в России после гражданской войны, и сумел выстроить мощное национально-ориентированное государство.

«После ужасов революции, — уверял начальник французских спецслужб при Де Голле Константин Мельник-Боткин, — в России начался позитивный период, который связан с именем Иосифа Сталина, поднявшего страну с колен».

В 1936 году, после того как в Москве завершился процесс над блоком Зиновьева и Каменева, в лондонской Times вышла статья Уинстона Черчилля, заявившего, что Советский Союз наконец-то стал страной, с которой можно иметь дело.......

далее см. http://www.odnako.org/blogs/show_33376/

«Однако» открывает спецпроект «Русские цари: вид с Запада». Тема эта интересна прежде всего тем, что российские лидеры всегда были для западной элиты и обывателей воплощением своей страны. И по отношению к фигуре «царя» можно судить о том, какой образ России был востребован на Западе в тот или иной период.

Стоит отметить, что большинство портретов в нашей галерее — это «голографические картинки». Ведь когда западным политикам было выгодно заключить тактический альянс с Москвой, царь изображался мудрым правителем, способным на прагматичные сделки, когда же потребность в союзе с русскими отпадала, картинку показывали под другим углом — возрождались традиционные русофобские стереотипы, и царь превращался в «коварного византийца», непредсказуемого деспота или выжившего из ума комедианта.

Если говорить о нынешней эпохе, образ Путина, как и образ его предшественников, на Западе постоянно трансформируется в зависимости от внешнеполитической конъюнктуры. (Правда, в медведевский период существование тандема облегчало задачу: портрет одного лидера подавался в светлых, второго — в тёмных тонах). В большинстве случаев, однако, западные портретисты оперировали именно «голографическими картинками», при случае поворачивая их нужной стороной: «волк — заяц», «заяц — волк», как в советских наклейках по мотивам «Ну погоди».

«Голографичность» несколько другого рода прослеживается, когда русского царя (и, следовательно, нашу страну) рассматривают исследователи из разных эпох. Нетрудно заметить, что современники оценивают людей и события в системе ценностей и понятий «времени действия», а историки более поздних периодов ненавязчиво подходят к прошлому с критериями будущего — когда из добрых побуждений, а когда и из всё тех же прикладных.

О такой «голографической особенности» нам, кстати, следует помнить, когда из тех или иных внутриполитических соображений российские приверженцы тех или иных идеологий козыряют теми или иными цитатками, характеризующими «объективные западные оценки».

В нашем спецпроекте мы как раз и хотим рассмотреть, какими разнообразными красками играет «голографический портрет» того или иного русского царя в зависимости от времён и обстоятельств.

***

Пожалуй, наиболее ярким примером такой голографической техники является изображение Иосифа Сталина, который, безусловно, является самой масштабной фигурой в российской истории XX века. На Западе он представал то безжалостным «кремлёвским горцем», то превращался в доброго усатого «дядю Джо». Правда, после смерти Сталина западная элита стала активно замазывать его портрет чёрной краской, надеясь сохранить в истории образ «кровавого тирана» и «параноика». Ведь, как учил один из самых прозорливых американских политологов Збигнев Бжезинский, «чтобы обрушить идейные опоры России нужно приравнять Сталина к Гитлеру».

Не случайно, рассуждая сегодня о личности Сталина, западные историки не скупятся на эпитеты. «В своей жестокости советский диктатор не уступал Гитлеру, — пишет автор книги «Сталин: двор красного царя» Саймон Монтефиоре. — Бывшему семинаристу не был чужд религиозный фанатизм, и его указания палачам напоминают о временах святой инквизиции».

«Мудрый лидер, поднявший Россию с колен»

Однако в середине 30-х годов для многих на Западе советский вождь не был ни фанатиком, ни инквизитором. Напротив, его воспринимали как расчётливого прагматичного политика, который преодолел хаос, наступивший в России после гражданской войны, и сумел выстроить мощное национально-ориентированное государство.

«После ужасов революции, — уверял начальник французских спецслужб при Де Голле Константин Мельник-Боткин, — в России начался позитивный период, который связан с именем Иосифа Сталина, поднявшего страну с колен».

В 1936 году, после того как в Москве завершился процесс над блоком Зиновьева и Каменева, в лондонской Times вышла статья Уинстона Черчилля, заявившего, что Советский Союз наконец-то стал страной, с которой можно иметь дело.......

далее см. http://www.odnako.org/blogs/show_33376/

- Михаил

- Профессор

- Сообщения: 3624

- Зарегистрирован: 02 окт 2009, 00:02

- Благодарил (а): 19 раз

- Поблагодарили: 9 раз

- Контактная информация:

Re: Русские цари: вид с Запада.

Ха! Сейчас то же самое пишут про Путина. Почитайте "Гардиан". А посадку пусей и ходора сравнивают с холокостом.Konstantinys писал(а):Не случайно, рассуждая сегодня о личности Сталина, западные историки не скупятся на эпитеты. «В своей жестокости советский диктатор не уступал Гитлеру

- ccsr

- Академик

- Сообщения: 4566

- Зарегистрирован: 22 мар 2011, 20:43

- Откуда: г.Москва

- Благодарил (а): 7 раз

- Поблагодарили: 54 раза

Re: Русские цари: вид с Запада.

За что Михаил Ломоносов был приговорен к смертной казни?

И кто был заинтересован в похищении научной библиотеки Михаила Ломоносова и в сокрытии, и, скорее всего, в уничтожении его многочисленных рукописей, над которыми он трудился в течении всей своей жизни?

М.В. Ломоносов попал в опалу из-за своих разногласий с немецкими учеными, составлявшими в XVIII веке костяк Академии наук. При императрице Анне Иоанновне в Россию хлынул поток иностранцев.

Начиная с 1725 года, когда была создана Российская академия и до 1841 года, фундамент русской истории переделывали прибывшие с Европы плохо говорящие по-русски, но быстро становившимися знатоками русской истории следующие «благодетели» русского народа, заполонившие историческое отделение Российской Академии:

Коль Петер (1725), Фишер Иоганн Эбергард (1732), Крамер Адольф Бернгард (1732), Лоттер Иоганн Георг (1733), Леруа Пьер-Луи (1735), Мерлинг Георг (1736), Брем Иоганн Фридрих (1737), Таубер Иоганн Гаспар (1738), Крузиус Христиан Готфрид (1740), Модерах Карл Фридрих (1749), Стриттер Иоган Готгильф (1779), Гакман Иоганн Фридрих (1782), Буссе Иоганн Генрих (1795), Вовилье Жан-Франсуа (1798), Клапрот Генрих Юлиус (1804), Герман Карл Готлоб Мельхиор (1805), Круг Иоганн Филипп (1805), Лерберг Август Христиан (1807), Келер Генрих Карл Эрнст (1817), Френ Христиан Мартин (1818), Грефе Христиан Фридрих (1820), Шмидт Иссак Якоб (1829), Шенгрен Иоганн Андреас (1829), Шармуа Франс-Бернар (1832), Флейшер Генрих Леберехт (1835), Ленц Роберт Христианович (1835), Броссе Мари-Фелисите (1837), Дорн Иоганн Альбрехт Бернгард (1839). В скобках указан год вступления названного иностранца в Российскую Академию.

Идеологи Ватикана обратили свой взор на Русь. Без лишнего шума в начале XVIII века в Санкт-Петербург направляются один за другим будущие создатели российской «истории», ставшие впоследствии академиками, Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлёцер, Г.З. Байер и мн. др. В виде римских «заготовок» в карманах у них лежали: и «норманнская теория», и миф о феодальной раздробленности «Древней Руси» и возникновении русской культуры не позднее 988 г. н.э. и прочая дребедень. Фактически иностранные ученые своими исследованиями доказывали, что «восточные славяне в IX—X веках были сущими дикарями, спасенными из тьмы невежества варяжскими князьями». Именно Готлиб Зигфрид Байер выдвинул норманнскую теорию становления Российского государства. По его теории «прибывшая на Русь кучка норманнов за несколько лет превратила «темную страну» в могучее государство».

Непримиримую борьбу против искажений русской истории вел Ломоносов и он оказался в самой гуще этой борьбы. В 1749 — 1750 годах он выступил против исторических взглядов Миллера и Байера, а также против навязываемой немцами «норманнской теории» становления России. Он подверг критике диссертацию Миллера «О происхождении имени и народа российского», а также труды Байера по русской истории.

Ломоносов нередко ссорился с иностранными коллегами, работавшими в Академии наук. Кое-где цитируется его фраза: «Каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная в них скотина!» Утверждается, что фраза адресована Шлёцеру, который «создавал» российскую «историю».

М. Ломоносова поддержали многие русские ученые. Член Академии наук, выдающийся русский машиностроитель А.К.Мартов подал в Сенат жалобу на засилье иностранцев в русской академической науке. К жалобе Мартова присоединились русские студенты, переводчики и канцеляристы, а также астроном Делиль. Ее подписали И. Горлицкий, Д. Греков, М. Коврин, В. Носов, А. Поляков, П. Шишкарев.

Смысл и цель их жалобы совершенно ясны — превращение Академии Наук в русскую НЕ ТОЛЬКО ПО НАЗВАНИЮ. Во главе комиссии, созданной Сенатом для расследования обвинений, оказался князь Юсупов. Комиссия увидела в выступлении А.К.Мартова, И.В.Горлицкого, Д.Грекова, П.Шишкарева, В.Носова, А.Полякова, М.Коврина, Лебедева и др. «бунт черни», поднявшейся против начальства» [215], с.82.

Русские ученые, подавшие жалобу, писали в Сенат: «Мы доказали обвинения по первым 8 пунктам и докажем по остальным 30, если получим доступ к делам» [215], с.82. «Но… за «упорство» и «оскорбление комиссии» были арестованы. Ряд из них (И.В.Горлицкий, А.Поляков и др.) БЫЛИ ЗАКОВАНЫ В КАНДАЛЫ И «ПОСАЖЕНЫ НА ЦЕПЬ». Около двух лет пробыли они в таком положении, но их так и не смогли заставить отказаться от показаний. Решение комиссии было поистине чудовищным: Шумахера и Тауберта наградить, ГОРЛИЦКОГО КАЗНИТЬ, ГРЕКОВА, ПОЛЯКОВА, НОСОВА ЖЕСТОКО НАКАЗАТЬ ПЛЕТЬМИ И СОСЛАТЬ В СИБИРЬ, ПОПОВА, ШИШКАРЕВА И ДРУГИХ ОСТАВИТЬ ПОД АРЕСТОМ ДО РЕШЕНИЯ ДЕЛА БУДУЩИМ ПРЕЗИДЕНТОМ АКАДЕМИИ.

Формально Ломоносов не был среди подавших жалобу на Шумахера, но все его поведение в период следствия показывает, что Миллер едва ли ошибался, когда утверждал: «господин адъюнкт Ломоносов был одним из тех, кто подавал жалобу на г-на советника Шумахера и вызвал тем назначение следственной комиссии». Недалек был, вероятно, от истины и Ламанский, утверждающий, что заявление Мартова было написано большей частью Ломоносовым. В период работы комиссии Ломоносов активно поддерживал Мартова… Именно этим были вызваны его бурные столкновения с наиболее усердными клевретами Шумахера — Винцгеймом, Трускотом, Миллером.

Синод православной христианской церкви также обвинил великого русского ученого в распространении в рукописи антиклерикальных произведений по ст.ст. 18 и 149 Воинского Артикула Петра I, предусматривавшим смертную казнь. Представители духовенства требовали сожжения Ломоносова. Такая суровость, по-видимому, была вызвана слишком большим успехом вольнодумных, антицерковных сочинений Ломоносова, что свидетельствовало о заметном ослаблении авторитета церкви в народе. Архимандрит Д. Сеченов — духовник императрицы Елизаветы Петровны — был серьезно встревожен падением веры, ослаблением интереса к церкви и религии в русском обществе. Характерно, что именно архимандрит Д. Сеченов в своем пасквиле на Ломоносова, требовал сожжения ученого.

Комиссия заявила, что Ломоносов «за неоднократные неучтивые, бесчестные и противные поступки как по отношению к академии, так и к комиссии, И К НЕМЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ» ПОДЛЕЖИТ СМЕРТНОЙ КАЗНИ, или, в крайнем случае, НАКАЗАНИЮ ПЛЕТЬМИ И ЛИШЕНИЮ ПРАВ И СОСТОЯНИЯ. Указом императрицы Елизаветы Петровны Михаил Ломоносов был признан виновным, однако от наказания освобожден. Ему лишь вдвое уменьшили жалованье, и он должен был «за учиненные им предерзости» просить прощения у профессоров.

Герард Фридрих Миллер собственноручно составил издевательское «покаяние», которое Ломоносов был обязан публично произнести и подписать. Михаил Васильевич, чтобы иметь возможность продолжить научные исследования, вынужден был отказаться от своих взглядов. Но на этом немецкие профессора не успокоились. Они продолжали добиваться удаления Ломоносова и его сторонников из Академии.

Около 1751 года Ломоносов приступил к работе над «Древней российской историей». Он стремился опровергнуть тезисы Байера и Миллера о «великой тьме невежества», якобы царившей в Древней Руси. Особый интерес в этом его труде представляет первая часть — «О России прежде Рюрика», где изложено учение об этногенезе народов Восточной Европы и прежде всего славян-русов. Ломоносов указал на постоянное передвижение славян с востока к западу.

Немецкие профессора-историки решили добиться удаления Ломоносова и его сторонников из Академии. Эта «научная деятельность» развернулась не только в России. Ломоносов был ученым с мировым именем. Его хорошо знали за границей. Были приложены все усилия, чтобы опорочить Ломоносова перед мировым научным сообществом. При этом в ход были пущены все средства. Всячески старались принизить значение работ Ломоносова не только по истории, но и в области естественных наук, где его авторитет был очень высок. В частности, Ломоносов был членом нескольких иностранных Академий — Шведской Академии с 1756 года, Болонской Академии с 1764 года [215], с.94.

«В Германии Миллер инспирировал выступления против открытий Ломоносова и требовал его удаления из Академии» [215], с.61. Этого сделать в то время не удалось. Однако противникам Ломоносова удалось добиться назначения АКАДЕМИКОМ ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ Шлецера [215], с.64. «Шлецер… называл Ломоносова «грубым невеждой, ничего не знавшим, кроме своих летописей»» [215], с.64. Итак, как мы видим, Ломоносову ставили в вину ЗНАНИЕ РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ.

Цитировать

«Вопреки протестам Ломоносова, Екатерина II назначила Шлецера академиком. ПРИ ЭТОМ ОН НЕ ТОЛЬКО ПОЛУЧАЛ В БЕСКОНТРОЛЬНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В АКАДЕМИИ, НО И ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ВСЕ, ЧТО СЧИТАЛ НЕОБХОДИМЫМ, ИЗ ИМПЕРАТОРСКОЙ БИБЛИОТЕКИ И ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ. Шлецер получал право представлять свои сочинения непосредственно Екатерине… В черновой записке, составленной Ломоносовым «для памяти» и случайно избежавшей конфискации, ярко выражены чувства гнева и горечи, вызванной этим решением: «Беречь нечево. Все открыто Шлецеру сумасбродному. В российской библиотеке несть больше секретов»» [215], с.65.

Миллер и его соратники имели полную власть не только в самом университете в Петербурге, но и в гимназии, готовившей будущих студентов. Гимназией руководили Миллер, Байер и Фишер [215], с.77. В гимназии «УЧИТЕЛЯ НЕ ЗНАЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА… УЧЕНИКИ ЖЕ НЕ ЗНАЛИ НЕМЕЦКОГО. ВСЕ ПРЕПОДАВАНИЕ ШЛО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ… За тридцать лет (1726-1755) гимназия не подготовила ни одного человека для поступления в университет» [215], с.77. Из этого был сделан следующий вывод. Было заявлено, что «единственным выходом является выписывание студентов из Германии, так как из русских подготовить их будто бы все равно невозможно» [215], с.77.

Эта борьба продолжалась в течение всей жизни Ломоносова. «Благодаря стараниям Ломоносова в составе академии появилось несколько русских академиков и адъюнктов» [215], с.90. Однако «в 1763 году по доносу Тауберта, Миллера, Штелина, Эпинусса и других, уже другая Императрица России Екатерина II «ДАЖЕ СОВСЕМ УВОЛИЛА ЛОМОНОСОВА ИЗ АКАДЕМИИ» [215], с.94.

Но вскоре указ об его отставке был отменен. Причиной была популярность Ломоносова в России и признание его заслуг иностранными академиями [215], с.94. Тем не менее, Ломоносов был отстранен от руководства географическим департаментом, а вместо него туда был назначен Миллер. Была сделана попытка «ПЕРЕДАТЬ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ШЛЕЦЕРА МАТЕРИАЛЫ ЛОМОНОСОВА ПО ЯЗЫКУ И ИСТОРИИ» [215], с.94.

Последний факт очень многозначителен. Если даже еще при жизни Ломоносова были сделаны попытки добраться до его архива по русской истории, то что уж говорить о судьбе этого уникального архива после смерти Ломоносова. Как и следовало ожидать, АРХИВ ЛОМОНОСОВА БЫЛ НЕМЕДЛЕННО КОНФИСКОВАН СРАЗУ ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ И БЕССЛЕДНО ПРОПАЛ. Цитируем: «НАВСЕГДА УТРАЧЕН КОНФИСКОВАННЫЙ ЕКАТЕРИНОЙ II АРХИВ ЛОМОНОСОВА. НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ БИБЛИОТЕКА И ВСЕ БУМАГИ ЛОМОНОСОВА БЫЛИ ПО ПРИКАЗАНИЮ ЕКАТЕРИНЫ ОПЕЧАТАНЫ ГР.ОРЛОВЫМ, ПЕРЕВЕЗЕНЫ В ЕГО ДВОРЕЦ И ИСЧЕЗЛИ БЕССЛЕДНО» [215], с.20. Сохранилось письмо Тауберта к Миллеру. В этом письме «не скрывая своей радости Тауберт сообщает о смерти Ломоносова и добавляет: «НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ граф Орлов велел приложить печати к его кабинету. Без сомнения в нем должны находиться бумаги, которые не желают выпустить в чужие руки»» [215], с.20.

Смерть Михаила Ломоносова тоже была внезапной и загадочной, и ходили слухи о его преднамеренном отравлении. Очевидно, то что нельзя было сделать публично, его многочисленные недруги довершили скрытно и тайно.

Таким образом, «творцы русской истории» — Миллер и Шлецер — добрались до архива Ломоносова. После чего эти архивы, естественно, исчезли. Зато, ПОСЛЕ СЕМИЛЕТНЕЙ ПРОВОЛОЧКИ был, наконец, издан — и совершенно ясно, что под полным контролем Миллера и Шлецера, — труд Ломоносова по русской истории. И то лишь первый том. Скорее всего, переписанный Миллером в нужном ключе. А остальные тома попросту «исчезли». Так и получилось, что имеющийся сегодня в нашем распоряжении «труд Ломоносова по истории» странным и удивительным образом согласуется с миллеровской точкой зрения на историю. Даже непонятно — зачем тогда Ломоносов так яростно и столько лет спорил с Миллером? Зачем обвинял Миллера в фальсификации русской истории, [215], с.62, когда сам, в своей опубликованной «Истории» так ПОСЛУШНО СОГЛАШАЕТСЯ с Миллером по всем пунктам? Угодливо поддакивает ему в каждой своей строчке.

Цитировать

Изданная Миллером по «Ломоносовским черновикам» история России, можно сказать, написана под копирку, и практически ничем не отличается от милеровсого варианта Российской истории. Это же касается и другого русского историка — Татищева, опять таки изданного Миллером лишь после смерти Татищева! Карамзин же, почти дословно переписал Миллера, хотя и тексты Карамзина после его смерти не раз подвергались редакции и переделке. Одна из последних таких переделок произошла после 1917 года, когда из его текстов были убраны все сведения о варяжском иге. Очевидно, таким образом, новая политическая власть, пыталась сгладить недовольство народа, от засилья иностранцев в большевистском правительстве.

Следовательно, ПОД ИМЕНЕМ ЛОМОНОСОВА БЫЛО НАПЕЧАТАНО СОВСЕМ НЕ ТО, ЧТО ЛОМОНОСОВ НА САМОМ ДЕЛЕ НАПИСАЛ. Надо полагать, Миллер с большим удовольствием ПЕРЕПИСАЛ первую часть труда Ломоносова после его смерти. Так сказать, «заботливо подготовил к печати». Остальное уничтожил. Почти наверняка там было много интересной и важной информации о древнем прошлом нашего народа. Такого, чего ни Миллер, ни Шлецер, ни другие «русские историки» никак не могли выпустить в печать.

Норманнской теории до сих пор придерживаются западные учёные. И если вспомнить, что за критику Миллера, Ломоносов был приговорён к смертной казни через повешивание и год отсидел в тюрьме в ожидании приговора, пока не пришло царское помилование, то понятно, что в фальсификации русской истории были заинтересованы руководство Российского государства. Российскую историю писали иностранцы, специально для этой цели выписанные императором Петром I из Европы. И уже во времена Елизаветы, самым главным «летописцем» стал Миллер, прославившийся ещё и тем, что прикрываясь императорской грамотой, ездил по русским монастырям и уничтожал все сохранившиеся древние исторические документы.

Немецкий историк Миллер – автор “шедевра” русской истории нам рассказывает, что Иван IV был из рода Рюриковичей. Сделав такую незамысловатую операцию, Миллеру было уже нетрудно оборвавшийся род Рюриковичей с их несуществующей историей приживить к истории России. Вернее зачеркнуть историю Российского царства и заменить её историей Киевского княжества, чтобы потом сделать заявление, что Киев – мать русских городов (хотя Киев по законам русского языка должен был быть отцом). Рюрики никогда не были царями в России, потому что такого царского рода никогда не существовало. Был безродный завоеватель Рюрик, который пытался воссесть на русский престол, но был убит Святополком Ярополковичем. Подделка русской истории бросается в глаза сразу же при чтении «русских» «летописей». Поражает обилие имён князей, правивших в разных местах России, которые нам выдаются за центры России. Если, например, какой-нибудь князь Чернигова или Новгорода, оказывался на русском престоле, то должна была быть какая-то преемственность в династии. А этого нет, т.е. мы имеем дело или с мистификацией, или с завоевателем, воцарившемся на русском престоле.

Наша изуродованная и извращённая история России, даже через толщу многократных миллеровских мистификаций, кричит о засилье иноземцев. История России, как и история всего Человечества была придумана вышеперечисленными «специалистами-историками». Они были не только специалистами по фальсификации историй, они были также специалистами, по фабрикации и подделке летописей.

Как верно заметила в своём комментарии одна из наших участниц сообщества Людмила Шиканова: Всё больше появляется фактов, что история России была сознательно искажена. Много находят свидетельств о высокой культуре и грамотности наших предков в древние времена. Найдены берестяные письма написанные на глаголице (нашей родной азбуке, а не на навязанной нам кириллице) и письма написаны обычными крестьянами. Но почему-то это скрывается. Мы знаем подробную историю нашей страны только от царствования Рюриков, а что было до этого нам почти ничего не известно. Почему это делается и кому это выгодно, вот в чём вопрос.

И сейчас в наших школах и высших учебных заведениях ученики и студенты изучают историю России по учебникам, во многом написанным на деньги заокеанского мецената Джорджа Сороса. А как известно, «кто оплачивает банкет, тот и заказывает музыку!»

Автор В.И.Жиглов

http://topwar.ru/21473-za-chto-mihail-l ... kazni.html

И кто был заинтересован в похищении научной библиотеки Михаила Ломоносова и в сокрытии, и, скорее всего, в уничтожении его многочисленных рукописей, над которыми он трудился в течении всей своей жизни?

М.В. Ломоносов попал в опалу из-за своих разногласий с немецкими учеными, составлявшими в XVIII веке костяк Академии наук. При императрице Анне Иоанновне в Россию хлынул поток иностранцев.

Начиная с 1725 года, когда была создана Российская академия и до 1841 года, фундамент русской истории переделывали прибывшие с Европы плохо говорящие по-русски, но быстро становившимися знатоками русской истории следующие «благодетели» русского народа, заполонившие историческое отделение Российской Академии:

Коль Петер (1725), Фишер Иоганн Эбергард (1732), Крамер Адольф Бернгард (1732), Лоттер Иоганн Георг (1733), Леруа Пьер-Луи (1735), Мерлинг Георг (1736), Брем Иоганн Фридрих (1737), Таубер Иоганн Гаспар (1738), Крузиус Христиан Готфрид (1740), Модерах Карл Фридрих (1749), Стриттер Иоган Готгильф (1779), Гакман Иоганн Фридрих (1782), Буссе Иоганн Генрих (1795), Вовилье Жан-Франсуа (1798), Клапрот Генрих Юлиус (1804), Герман Карл Готлоб Мельхиор (1805), Круг Иоганн Филипп (1805), Лерберг Август Христиан (1807), Келер Генрих Карл Эрнст (1817), Френ Христиан Мартин (1818), Грефе Христиан Фридрих (1820), Шмидт Иссак Якоб (1829), Шенгрен Иоганн Андреас (1829), Шармуа Франс-Бернар (1832), Флейшер Генрих Леберехт (1835), Ленц Роберт Христианович (1835), Броссе Мари-Фелисите (1837), Дорн Иоганн Альбрехт Бернгард (1839). В скобках указан год вступления названного иностранца в Российскую Академию.

Идеологи Ватикана обратили свой взор на Русь. Без лишнего шума в начале XVIII века в Санкт-Петербург направляются один за другим будущие создатели российской «истории», ставшие впоследствии академиками, Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлёцер, Г.З. Байер и мн. др. В виде римских «заготовок» в карманах у них лежали: и «норманнская теория», и миф о феодальной раздробленности «Древней Руси» и возникновении русской культуры не позднее 988 г. н.э. и прочая дребедень. Фактически иностранные ученые своими исследованиями доказывали, что «восточные славяне в IX—X веках были сущими дикарями, спасенными из тьмы невежества варяжскими князьями». Именно Готлиб Зигфрид Байер выдвинул норманнскую теорию становления Российского государства. По его теории «прибывшая на Русь кучка норманнов за несколько лет превратила «темную страну» в могучее государство».

Непримиримую борьбу против искажений русской истории вел Ломоносов и он оказался в самой гуще этой борьбы. В 1749 — 1750 годах он выступил против исторических взглядов Миллера и Байера, а также против навязываемой немцами «норманнской теории» становления России. Он подверг критике диссертацию Миллера «О происхождении имени и народа российского», а также труды Байера по русской истории.

Ломоносов нередко ссорился с иностранными коллегами, работавшими в Академии наук. Кое-где цитируется его фраза: «Каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная в них скотина!» Утверждается, что фраза адресована Шлёцеру, который «создавал» российскую «историю».

М. Ломоносова поддержали многие русские ученые. Член Академии наук, выдающийся русский машиностроитель А.К.Мартов подал в Сенат жалобу на засилье иностранцев в русской академической науке. К жалобе Мартова присоединились русские студенты, переводчики и канцеляристы, а также астроном Делиль. Ее подписали И. Горлицкий, Д. Греков, М. Коврин, В. Носов, А. Поляков, П. Шишкарев.

Смысл и цель их жалобы совершенно ясны — превращение Академии Наук в русскую НЕ ТОЛЬКО ПО НАЗВАНИЮ. Во главе комиссии, созданной Сенатом для расследования обвинений, оказался князь Юсупов. Комиссия увидела в выступлении А.К.Мартова, И.В.Горлицкого, Д.Грекова, П.Шишкарева, В.Носова, А.Полякова, М.Коврина, Лебедева и др. «бунт черни», поднявшейся против начальства» [215], с.82.

Русские ученые, подавшие жалобу, писали в Сенат: «Мы доказали обвинения по первым 8 пунктам и докажем по остальным 30, если получим доступ к делам» [215], с.82. «Но… за «упорство» и «оскорбление комиссии» были арестованы. Ряд из них (И.В.Горлицкий, А.Поляков и др.) БЫЛИ ЗАКОВАНЫ В КАНДАЛЫ И «ПОСАЖЕНЫ НА ЦЕПЬ». Около двух лет пробыли они в таком положении, но их так и не смогли заставить отказаться от показаний. Решение комиссии было поистине чудовищным: Шумахера и Тауберта наградить, ГОРЛИЦКОГО КАЗНИТЬ, ГРЕКОВА, ПОЛЯКОВА, НОСОВА ЖЕСТОКО НАКАЗАТЬ ПЛЕТЬМИ И СОСЛАТЬ В СИБИРЬ, ПОПОВА, ШИШКАРЕВА И ДРУГИХ ОСТАВИТЬ ПОД АРЕСТОМ ДО РЕШЕНИЯ ДЕЛА БУДУЩИМ ПРЕЗИДЕНТОМ АКАДЕМИИ.

Формально Ломоносов не был среди подавших жалобу на Шумахера, но все его поведение в период следствия показывает, что Миллер едва ли ошибался, когда утверждал: «господин адъюнкт Ломоносов был одним из тех, кто подавал жалобу на г-на советника Шумахера и вызвал тем назначение следственной комиссии». Недалек был, вероятно, от истины и Ламанский, утверждающий, что заявление Мартова было написано большей частью Ломоносовым. В период работы комиссии Ломоносов активно поддерживал Мартова… Именно этим были вызваны его бурные столкновения с наиболее усердными клевретами Шумахера — Винцгеймом, Трускотом, Миллером.

Синод православной христианской церкви также обвинил великого русского ученого в распространении в рукописи антиклерикальных произведений по ст.ст. 18 и 149 Воинского Артикула Петра I, предусматривавшим смертную казнь. Представители духовенства требовали сожжения Ломоносова. Такая суровость, по-видимому, была вызвана слишком большим успехом вольнодумных, антицерковных сочинений Ломоносова, что свидетельствовало о заметном ослаблении авторитета церкви в народе. Архимандрит Д. Сеченов — духовник императрицы Елизаветы Петровны — был серьезно встревожен падением веры, ослаблением интереса к церкви и религии в русском обществе. Характерно, что именно архимандрит Д. Сеченов в своем пасквиле на Ломоносова, требовал сожжения ученого.

Комиссия заявила, что Ломоносов «за неоднократные неучтивые, бесчестные и противные поступки как по отношению к академии, так и к комиссии, И К НЕМЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ» ПОДЛЕЖИТ СМЕРТНОЙ КАЗНИ, или, в крайнем случае, НАКАЗАНИЮ ПЛЕТЬМИ И ЛИШЕНИЮ ПРАВ И СОСТОЯНИЯ. Указом императрицы Елизаветы Петровны Михаил Ломоносов был признан виновным, однако от наказания освобожден. Ему лишь вдвое уменьшили жалованье, и он должен был «за учиненные им предерзости» просить прощения у профессоров.

Герард Фридрих Миллер собственноручно составил издевательское «покаяние», которое Ломоносов был обязан публично произнести и подписать. Михаил Васильевич, чтобы иметь возможность продолжить научные исследования, вынужден был отказаться от своих взглядов. Но на этом немецкие профессора не успокоились. Они продолжали добиваться удаления Ломоносова и его сторонников из Академии.

Около 1751 года Ломоносов приступил к работе над «Древней российской историей». Он стремился опровергнуть тезисы Байера и Миллера о «великой тьме невежества», якобы царившей в Древней Руси. Особый интерес в этом его труде представляет первая часть — «О России прежде Рюрика», где изложено учение об этногенезе народов Восточной Европы и прежде всего славян-русов. Ломоносов указал на постоянное передвижение славян с востока к западу.

Немецкие профессора-историки решили добиться удаления Ломоносова и его сторонников из Академии. Эта «научная деятельность» развернулась не только в России. Ломоносов был ученым с мировым именем. Его хорошо знали за границей. Были приложены все усилия, чтобы опорочить Ломоносова перед мировым научным сообществом. При этом в ход были пущены все средства. Всячески старались принизить значение работ Ломоносова не только по истории, но и в области естественных наук, где его авторитет был очень высок. В частности, Ломоносов был членом нескольких иностранных Академий — Шведской Академии с 1756 года, Болонской Академии с 1764 года [215], с.94.

«В Германии Миллер инспирировал выступления против открытий Ломоносова и требовал его удаления из Академии» [215], с.61. Этого сделать в то время не удалось. Однако противникам Ломоносова удалось добиться назначения АКАДЕМИКОМ ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ Шлецера [215], с.64. «Шлецер… называл Ломоносова «грубым невеждой, ничего не знавшим, кроме своих летописей»» [215], с.64. Итак, как мы видим, Ломоносову ставили в вину ЗНАНИЕ РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ.

Цитировать

«Вопреки протестам Ломоносова, Екатерина II назначила Шлецера академиком. ПРИ ЭТОМ ОН НЕ ТОЛЬКО ПОЛУЧАЛ В БЕСКОНТРОЛЬНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В АКАДЕМИИ, НО И ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ВСЕ, ЧТО СЧИТАЛ НЕОБХОДИМЫМ, ИЗ ИМПЕРАТОРСКОЙ БИБЛИОТЕКИ И ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ. Шлецер получал право представлять свои сочинения непосредственно Екатерине… В черновой записке, составленной Ломоносовым «для памяти» и случайно избежавшей конфискации, ярко выражены чувства гнева и горечи, вызванной этим решением: «Беречь нечево. Все открыто Шлецеру сумасбродному. В российской библиотеке несть больше секретов»» [215], с.65.

Миллер и его соратники имели полную власть не только в самом университете в Петербурге, но и в гимназии, готовившей будущих студентов. Гимназией руководили Миллер, Байер и Фишер [215], с.77. В гимназии «УЧИТЕЛЯ НЕ ЗНАЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА… УЧЕНИКИ ЖЕ НЕ ЗНАЛИ НЕМЕЦКОГО. ВСЕ ПРЕПОДАВАНИЕ ШЛО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ… За тридцать лет (1726-1755) гимназия не подготовила ни одного человека для поступления в университет» [215], с.77. Из этого был сделан следующий вывод. Было заявлено, что «единственным выходом является выписывание студентов из Германии, так как из русских подготовить их будто бы все равно невозможно» [215], с.77.

Эта борьба продолжалась в течение всей жизни Ломоносова. «Благодаря стараниям Ломоносова в составе академии появилось несколько русских академиков и адъюнктов» [215], с.90. Однако «в 1763 году по доносу Тауберта, Миллера, Штелина, Эпинусса и других, уже другая Императрица России Екатерина II «ДАЖЕ СОВСЕМ УВОЛИЛА ЛОМОНОСОВА ИЗ АКАДЕМИИ» [215], с.94.

Но вскоре указ об его отставке был отменен. Причиной была популярность Ломоносова в России и признание его заслуг иностранными академиями [215], с.94. Тем не менее, Ломоносов был отстранен от руководства географическим департаментом, а вместо него туда был назначен Миллер. Была сделана попытка «ПЕРЕДАТЬ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ШЛЕЦЕРА МАТЕРИАЛЫ ЛОМОНОСОВА ПО ЯЗЫКУ И ИСТОРИИ» [215], с.94.

Последний факт очень многозначителен. Если даже еще при жизни Ломоносова были сделаны попытки добраться до его архива по русской истории, то что уж говорить о судьбе этого уникального архива после смерти Ломоносова. Как и следовало ожидать, АРХИВ ЛОМОНОСОВА БЫЛ НЕМЕДЛЕННО КОНФИСКОВАН СРАЗУ ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ И БЕССЛЕДНО ПРОПАЛ. Цитируем: «НАВСЕГДА УТРАЧЕН КОНФИСКОВАННЫЙ ЕКАТЕРИНОЙ II АРХИВ ЛОМОНОСОВА. НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ БИБЛИОТЕКА И ВСЕ БУМАГИ ЛОМОНОСОВА БЫЛИ ПО ПРИКАЗАНИЮ ЕКАТЕРИНЫ ОПЕЧАТАНЫ ГР.ОРЛОВЫМ, ПЕРЕВЕЗЕНЫ В ЕГО ДВОРЕЦ И ИСЧЕЗЛИ БЕССЛЕДНО» [215], с.20. Сохранилось письмо Тауберта к Миллеру. В этом письме «не скрывая своей радости Тауберт сообщает о смерти Ломоносова и добавляет: «НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ граф Орлов велел приложить печати к его кабинету. Без сомнения в нем должны находиться бумаги, которые не желают выпустить в чужие руки»» [215], с.20.

Смерть Михаила Ломоносова тоже была внезапной и загадочной, и ходили слухи о его преднамеренном отравлении. Очевидно, то что нельзя было сделать публично, его многочисленные недруги довершили скрытно и тайно.

Таким образом, «творцы русской истории» — Миллер и Шлецер — добрались до архива Ломоносова. После чего эти архивы, естественно, исчезли. Зато, ПОСЛЕ СЕМИЛЕТНЕЙ ПРОВОЛОЧКИ был, наконец, издан — и совершенно ясно, что под полным контролем Миллера и Шлецера, — труд Ломоносова по русской истории. И то лишь первый том. Скорее всего, переписанный Миллером в нужном ключе. А остальные тома попросту «исчезли». Так и получилось, что имеющийся сегодня в нашем распоряжении «труд Ломоносова по истории» странным и удивительным образом согласуется с миллеровской точкой зрения на историю. Даже непонятно — зачем тогда Ломоносов так яростно и столько лет спорил с Миллером? Зачем обвинял Миллера в фальсификации русской истории, [215], с.62, когда сам, в своей опубликованной «Истории» так ПОСЛУШНО СОГЛАШАЕТСЯ с Миллером по всем пунктам? Угодливо поддакивает ему в каждой своей строчке.

Цитировать

Изданная Миллером по «Ломоносовским черновикам» история России, можно сказать, написана под копирку, и практически ничем не отличается от милеровсого варианта Российской истории. Это же касается и другого русского историка — Татищева, опять таки изданного Миллером лишь после смерти Татищева! Карамзин же, почти дословно переписал Миллера, хотя и тексты Карамзина после его смерти не раз подвергались редакции и переделке. Одна из последних таких переделок произошла после 1917 года, когда из его текстов были убраны все сведения о варяжском иге. Очевидно, таким образом, новая политическая власть, пыталась сгладить недовольство народа, от засилья иностранцев в большевистском правительстве.

Следовательно, ПОД ИМЕНЕМ ЛОМОНОСОВА БЫЛО НАПЕЧАТАНО СОВСЕМ НЕ ТО, ЧТО ЛОМОНОСОВ НА САМОМ ДЕЛЕ НАПИСАЛ. Надо полагать, Миллер с большим удовольствием ПЕРЕПИСАЛ первую часть труда Ломоносова после его смерти. Так сказать, «заботливо подготовил к печати». Остальное уничтожил. Почти наверняка там было много интересной и важной информации о древнем прошлом нашего народа. Такого, чего ни Миллер, ни Шлецер, ни другие «русские историки» никак не могли выпустить в печать.

Норманнской теории до сих пор придерживаются западные учёные. И если вспомнить, что за критику Миллера, Ломоносов был приговорён к смертной казни через повешивание и год отсидел в тюрьме в ожидании приговора, пока не пришло царское помилование, то понятно, что в фальсификации русской истории были заинтересованы руководство Российского государства. Российскую историю писали иностранцы, специально для этой цели выписанные императором Петром I из Европы. И уже во времена Елизаветы, самым главным «летописцем» стал Миллер, прославившийся ещё и тем, что прикрываясь императорской грамотой, ездил по русским монастырям и уничтожал все сохранившиеся древние исторические документы.

Немецкий историк Миллер – автор “шедевра” русской истории нам рассказывает, что Иван IV был из рода Рюриковичей. Сделав такую незамысловатую операцию, Миллеру было уже нетрудно оборвавшийся род Рюриковичей с их несуществующей историей приживить к истории России. Вернее зачеркнуть историю Российского царства и заменить её историей Киевского княжества, чтобы потом сделать заявление, что Киев – мать русских городов (хотя Киев по законам русского языка должен был быть отцом). Рюрики никогда не были царями в России, потому что такого царского рода никогда не существовало. Был безродный завоеватель Рюрик, который пытался воссесть на русский престол, но был убит Святополком Ярополковичем. Подделка русской истории бросается в глаза сразу же при чтении «русских» «летописей». Поражает обилие имён князей, правивших в разных местах России, которые нам выдаются за центры России. Если, например, какой-нибудь князь Чернигова или Новгорода, оказывался на русском престоле, то должна была быть какая-то преемственность в династии. А этого нет, т.е. мы имеем дело или с мистификацией, или с завоевателем, воцарившемся на русском престоле.

Наша изуродованная и извращённая история России, даже через толщу многократных миллеровских мистификаций, кричит о засилье иноземцев. История России, как и история всего Человечества была придумана вышеперечисленными «специалистами-историками». Они были не только специалистами по фальсификации историй, они были также специалистами, по фабрикации и подделке летописей.

Как верно заметила в своём комментарии одна из наших участниц сообщества Людмила Шиканова: Всё больше появляется фактов, что история России была сознательно искажена. Много находят свидетельств о высокой культуре и грамотности наших предков в древние времена. Найдены берестяные письма написанные на глаголице (нашей родной азбуке, а не на навязанной нам кириллице) и письма написаны обычными крестьянами. Но почему-то это скрывается. Мы знаем подробную историю нашей страны только от царствования Рюриков, а что было до этого нам почти ничего не известно. Почему это делается и кому это выгодно, вот в чём вопрос.

И сейчас в наших школах и высших учебных заведениях ученики и студенты изучают историю России по учебникам, во многом написанным на деньги заокеанского мецената Джорджа Сороса. А как известно, «кто оплачивает банкет, тот и заказывает музыку!»

Автор В.И.Жиглов

http://topwar.ru/21473-za-chto-mihail-l ... kazni.html

- Михаил

- Профессор

- Сообщения: 3624

- Зарегистрирован: 02 окт 2009, 00:02

- Благодарил (а): 19 раз

- Поблагодарили: 9 раз

- Контактная информация:

Re: Русские цари: вид с Запада.

Да ее и сейчас всякие уроды переделывают. Вот кто-то уже не помню рекламировал книжку Никонова "Бей первым".ccsr писал(а):Начиная с 1725 года, когда была создана Российская академия и до 1841 года, фундамент русской истории переделывали прибывшие с Европы плохо говорящие по-русски, но быстро становившимися знатоками русской истории следующие «благодетели» русского народа, заполонившие историческое отделение Российской Академии:

Заглянем:

Беседовать с Салахутдиновым одно удовольствие!..

– Выгнали меня за то, что я развеивал мифы и разрушал дутые авторитеты, – улыбается бывший историк. – Сначала мне выговоры объявляли один за другим, а потом и вовсе уволили. Такие люди, как я, всегда были неудобны. Вот сейчас все зачитываются книжками Суворова. А у нас в институте еще в семидесятые годы – задолго до Суворова! – один парень пытался опубликовать цифры, что перед войной в СССР танков было выпущено больше, чем всех танков во всем мире вместе взятых. Затюкали парня!

Его – тогда, а меня – сейчас. Со времен горбачевской перестройки прошло двадцать с лишним лет, Сталина с Лениным давным-давно сокрушили-разоблачили, историческую науку подчистили от коммунистических догм. Однако подчистили не всю – история отечественной науки и техники до сих пор построена на сталинской модели 1946 года, которая родилась в эпоху борьбы с космополитизмом, «низкопоклонством и раболепием перед Западом». В этом историческом заповеднике по сей день сидят люди, которые пишут работы про основоположника русской науки Ломоносова, изобретателя радио Попова, основоположника космонавтики Циолковского. Все это – сплошные мифы, которые до сих пор втюхивают в школе детям.

– А чем вам Ломоносов не угодил?

– Тем, что он ничего не сделал в науке. Вообще! В учебниках пишут, что Ломоносов открыл закон сохранения массы. Какие для этого основания? А просто Ломоносов в одном письме своему товарищу как-то написал фразу, что «если в одном месте что-то прибудет, в другом – убудет». Из нее сталинские соколы сделали вывод, что Ломоносов открыл закон сохранения массы. Но ведь случайная фраза в письме не есть формулировка закона! Впервые закон сохранения массы четко сформулировал и подтвердил опытами Лавуазье. Причем не в частном письме, а в научной работе.

Также пишут, что Ломоносов разработал молекулярно-кинетическую теорию газов. Не разработал! И не мог разработать, поскольку очень слабо знал математику. Именно по этой причине все его «труды» в области физики и химии были просто беспомощными фантазиями.

Ломоносову приписывают создание «основополагающих» работ по горному делу. На самом деле эти «работы» есть не что иное как конспект лекций, записанных им во время учебы в Германии. В Германии Михайло, кстати, по большей части не учился, а пил да по бабам бегал. Потому и в математике слаб.

Ломоносов – не ученый. Он администратор, человек, который умел хорошо делать только две вещи – пить и выбивать деньги на безумные проекты. Например, он организовал псевдонаучную заморскую экспедицию: ему пришла в голову следующая идея – достичь Индии, обойдя Америку через. Северный Ледовитый океан. Почему-то Ломоносову втемяшилось в голову, что Ледовитый океан свободен ото льда на широтах севернее 80 градусов. Глупость очевидная, но влияние Ломоносова при дворе было так велико, что он легко выбил деньги на две экспедиции. Обе, естественно, закончились провалом – за Шпицбергеном корабли уткнулись в тяжелые многолетние льды. Кто оказался виноват? Уж конечно, не Ломоносов, а командир экспедиции Чичагов, который подвергся жесточайшему разносу в адмиралтейской коллегии.

– А я, вроде, в школе по истории проходил, что Ломоносов изобрел мозаику. Ну, на стенках которая…

– Мозаику Ломоносову привез граф Третьяков из Италии. Ломоносов тут же загорелся идеей освоить производство мозаики в России. Императрица выделила ему для этого огромный участок земли, деньги и кучу крепостных. Но Ломоносов, имея государственный заказ на мозаику, умудрился провалить и это дело!

– Как же он выбился в «основоположники российской науки»?

– Пиар. Когда Ломоносов вернулся в Россию, он сказал себе: я – человек низшего сословия, мне нужны покровители. И начал писать хвалебные оды в честь высокопоставленных особ. С помощью этого нехитрого приема он заслужил благосклонность многих власть имущих, в частности, графа Шувалова, который сам тогда еще пацаном был. Ломоносов пускал покровителям пыль в глаза околонаучными рассказами. А к старости Михайло совсем оборзел – напивался в стельку и шел в Академию наук устраивать погромы, гонял там народ, бил. На него жаловались, но все всегда кончалось в пользу хулигана только потому, что у него были друзья в высших сферах.

– Да, не зря вас уволили. Вы обрушили такого колосса…

– Моя жертва не была напрасной. Теперь про Ломоносова многие уже все понимают. Не так давно, скажем, академик Захаров публично заявил, что Ломоносов – дутая фигура, и весь его вклад в науку – перевод двух учебников с немецкого языка… Но для того, чтобы стали возможными подобные заявления, мне пришлось в свое время пережить выговоры и публичные осуждения научной общественности. Причем так странно все происходило… Я прихожу в институте к нашим физикам, спрашиваю: что сделал в физике Ломоносов? Они говорят: ничего, он, вроде, химией занимался. Прихожу к химикам, задаю тот же вопрос. Они дают тот же ответ: ничего он в химии не сделал, иди к физикам. Там я уже был. Прихожу к геологам, спрашиваю: есть у Ломоносова какие-то работы по геологии? Отвечают: нету, иди к химикам или к физикам, они знают… После чего я делаю доклад, в котором заявляю: а Ломоносов-то – ноль в науке! И в отношении меня выносят осуждающую резолюцию. Причем выносят те же люди, которые только что подтверждали, что в их области Ломоносов ничего не сделал!

Я храню этот замечательный документ: «Мы осуждаем деятельность Г. М. Салахутдинова. Научный совет не считает обоснованными его заявления, что Циолковский не был ученым, Ползунов – изобретателем, а Ломоносов не сделал серьезных научных открытий».

Дальше гадости про Ползунова идут.... Но автор и словом не обмолвился, что машина Ползунова была изобретена за 20 лет до машины Уатта и что она работала таки... Конечно и до Ползунова были машины Папена и Ньюкомена, которые тоже не отличались совершенством, но ежели русский - непременно надо обгадить

-

kobakoba2009

- Корифей форума

- Сообщения: 6090

- Зарегистрирован: 14 апр 2011, 15:18

- Благодарил (а): 1 раз

- Поблагодарили: 78 раз

Re: Русские цари: вид с Запада.

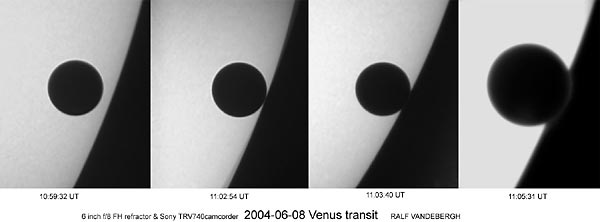

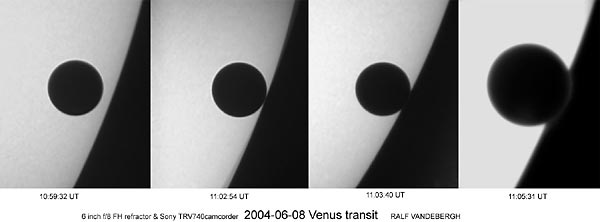

Салахутдиновские враки опровергаются тем, что Ломоносов открыл атмосферу на Венере. При тех знаниях и оборудовании, которым располагали в то время учёные, доказательно обнаружить венерианскую атмосферу мог только выдающий мыслитель и энциклопедист. Характерно, что Салахутдинов про это достижение Ломоносова даже не заикнулся. Понятно, почему не заикнулся: если бы Ломоносов только "пил до по бабам бегал", он к открытию венерианской атмосферы за сотню вёрст бы не смог подойти.

Об обнаружении Ломоносовым доказательства существования атмосферы на Венере и о том, почему европейцы не сумели этого сделать, здесь: Видел ли Ломоносов атмосферу Венеры

Об обнаружении Ломоносовым доказательства существования атмосферы на Венере и о том, почему европейцы не сумели этого сделать, здесь: Видел ли Ломоносов атмосферу Венеры

Re: Русские цари: вид с Запада.

Этот бред не хочется и комментировать.

Михаил, что за Никонов? Уж не тот ли, что внучок Молотова?

Михаил, что за Никонов? Уж не тот ли, что внучок Молотова?

- Михаил

- Профессор

- Сообщения: 3624

- Зарегистрирован: 02 окт 2009, 00:02

- Благодарил (а): 19 раз

- Поблагодарили: 9 раз

- Контактная информация:

Re: Русские цари: вид с Запада.

Да нет, это урод один типа Резуна, но в отличие от последнего старается во всем обгадить русскую нацию. Он наверное такой же Никонов как я Рабинович.Ктулху писал(а):Этот бред не хочется и комментировать.

Михаил, что за Никонов? Уж не тот ли, что внучок Молотова?

Вот его опус - полюбуйтесь: http://www.urantia-s.com/library/nikonov/bei_pervym

-

Konstantinys

- Знаток

- Сообщения: 986

- Зарегистрирован: 16 июн 2013, 21:28

- Благодарил (а): 1 раз

- Поблагодарили: 9 раз

Re: Русские цари: вид с Запада.

Русские цари: вид с Запада. Часть 2: Хрущёв

Александр Терентьев-мл. http://www.odnako.org/blogs/show_34471/

Изображение Никиты Хрущёва на Западе, безусловно, зависело от того, как меняется стратегия США и их союзников в холодной войне. Поначалу западные современники восхваляли «хрущёвскую оттепель» и связывали с новым советским лидером большие надежды. Его называли «молодым реформатором», который способен построить в СССР «открытое общество». «В отличие от прежних руководителей красной империи, – писала лондонская Times, – ходивших в одинаковых костюмах, пальто и шляпах и строящих козни за высокими кремлёвскими стенами, это живой нормальный человек, с которым можно иметь дело».

«Добрый гном»

На Западе подчёркивали, что Хрущёв «развенчал культ личности Сталина», выпустил из тюрем политзаключённых и начал разъезжать по свету, заработав прозвище «неутомимый путешественник». Уже первая поездка Хрущёва в Индию воспринималась как реформа международных отношений. Ведь Сталин в последние годы не покидал пределов Садового кольца.

Правда, стоит отметить, что старые европейские лидеры, которые очень уважали «дядю Джо», к его преемнику относились снисходительно. Де Голль называл Хрущёва «хитрым мужичком», а Уинстон Черчилль даже сделал советскому генсеку выговор за то, что на XX съезде он «осквернил память подлинного героя».

В Европе многие иронизировали по поводу простоватых манер нового лидера СССР. Однако простота и непосредственность Хрущёва позволили ему покорить американцев. В сентябре 1959 года по приглашению президента Эйзенхауэра он прибыл в Соединённые Штаты. Государственный визит стал настоящим политическим шоу. Хрущёв попросил устроить ему знакомство с Америкой и проехал на специальном поезде через всю страну: от восточного побережья к западному и от западного к восточному. Мероприятие это освещали не менее пяти тысяч журналистов. «С таким размахом, – писала New York Times, – не освещалась ещё ни одна предвыборная кампания в США. Советский лидер завоёвывал толпы своей «хрущёвской улыбкой». И американцы окрестили его «добрым гномом».

«Хрущёв выходил на станциях, – рассказал «Однако» историк Рой Медведев, – выступал, спорил, ругался с местными политиками, с профсоюзными лидерами, запросто беседовал с простыми людьми: фермерами и рабочими». По словам личного переводчика Хрущёва Виктора Суходрева, «советский генсек импонировал американцам. Он не стеснялся, говорить то, что думает. Он вынимал текст своей речи, читал первый абзац, потом сворачивал его и говорил: «Ну, что я буду вам читать заранее заготовленный материал, я лучше вам расскажу о своих впечатлениях от сегодняшнего дня». Иногда прямолинейно, слишком прямолинейно, иногда грубовато, но по-американски что ли, он высказывал свои мысли».

Раскованность Хрущёва, его простые манеры позволили американцам полностью преодолеть настороженное отношение к советскому генсеку. Казалось бы, лидер мирового коммунизма, обладатель ядерного оружия, противник по холодной войне и вдруг такой восторженный приём. Американские журналисты говорили после поездки, что если бы Хрущёв выставил свою кандидатуру на официальную должность, будь то мэр города или сенатор, он победил бы любого американского противника. Причём с огромным перевесом. Приятное впечатление на американцев произвела и советская первая леди. «При всей её неказистости, отсутствии гламурности, как сегодня бы сказали, – отмечает Суходрев, – Америка очень полюбила Нину Хрущёву. В СМИ её даже окрестили «всеобщая бабушка».

Агрессивный самодур

Однако через год всё изменилось. Над Свердловском был сбит американский самолёт-разведчик U-2. И вместо того чтобы использовать факт шпионажа как козырную карту на переговорах с Эйзенхауэром, Хрущёв решил громко хлопнуть дверью. На пароходе Балтика он пересёк Атлантику и появился на сессии Генассамблеи ООН, где проклинал империалистов и, якобы, стучал по столу ботинком.

Его образ на Западе тут же изменился. «Хрущёв показал зубы, – писала тогда Daily Gerald. – Со времён Гитлера и Сталина никто не пытался нас так запугивать».

«Его стали изображать как лидера абсолютно непредсказуемого, – вспоминает ветеран службы внешней разведки Михаил Любимов, – цитировать фразу «Мы вас похороним», которой предавался куда более угрожающий оттенок, чем вкладывал в неё Хрущёв». Западные обозреватели ломали голову и над пугающим образом «матери Кузьмы».

Когда в 1961 году к власти в США пришёл Джон Кеннеди, а СССР возвёл Берлинскую стену, о хрущёвской улыбке и природном обаянии на Западе окончательно забыли. Молодой президент называл своего советского визави «расчётливым, жестоким, энергичным и самоуверенным лидером». А сотрудники ЦРУ, которые напутствовали его перед первой встречей с Хрущёвым, предупреждали, что дело иметь придётся с характерным актёром, который готов на все: лишь бы сыграть задуманную им роль. «Если ему помешать, – отмечалось в докладной записке Центрального разведывательного управления, – он начнёт заикаться, на левом виске у него вздуется вена, и из искреннего и трогательного парня он превратится в непримиримого противника».

Хрущёва стали изображать «авантюристом», действия которого невозможно предсказать. «Зачем, спрашивается, он поссорился с Тито? – писал американский журнал The Foreign Affairs. – Зачем отозвал советских союзников из Китая? Почему спровоцировал Карибский кризис?».

Долгое время свойственная Хрущёву азартность подавалась, скорее, как страсть к мирному соревнованию. В США цитировали лозунги «Догоним и перегоним Америку», «Держись, корова из штата Айова!», с усмешкой рассказывали о посевах кукурузы и подчёркивали, что именно советский лидер стал инициатором космической гонки (на обложке журнала Time он появился в руках со спутником).

Однако после Карибского кризиса западные СМИ уже рисовали образ опасного деспота, который от безобидных соревнований легко может перейти к ядерному противоборству. «Непредсказуемость мистера Хрущёва вызывает огромные опасения, – писала New York Times. – Попытка установить советские ракеты на Кубе – это невероятная авантюра, которая, надо сказать, практически удалась».

В общем, если в 50-е годы сталинского преемника выгодно было представлять прагматичным политиком, глубоко верящим в успех своей идеологии, затем установки в Вашингтоне поменялись и Хрущёв превратился в несдержанного и агрессивного самодура, который откусил слишком больший кусок от пирога власти, и не смог его проглотить.

«Простолюдин на троне»

Что же касается западных историков, они вот уже полвека раскручивают образ «мужика на троне». «В этом маленьком лысом человечке, – пишет американский биограф Хрущёва Уильям Таубман, – воплотились мечты первых большевиков, желавших поставить во главе империи простолюдина. Только на практике эти мечты привели к крушению империи. Взбалмошный и истеричный правитель не был способен справиться с наследием красных царей».

По словам американского советолога Уильяма Томпсона, в своей дипломатии Хрущёв руководствовался лозунгом «будь моим другом, или я сломаю тебе шею».

И лишь немногие исследователи смотрят на советского генсека более взвешенно, прекрасно понимая, что возглавить вторую сверхдержаву мог лишь хитрый и изворотливый политик, импульсивность которого зачастую была наигранной.

Александр Терентьев-мл. http://www.odnako.org/blogs/show_34471/

Изображение Никиты Хрущёва на Западе, безусловно, зависело от того, как меняется стратегия США и их союзников в холодной войне. Поначалу западные современники восхваляли «хрущёвскую оттепель» и связывали с новым советским лидером большие надежды. Его называли «молодым реформатором», который способен построить в СССР «открытое общество». «В отличие от прежних руководителей красной империи, – писала лондонская Times, – ходивших в одинаковых костюмах, пальто и шляпах и строящих козни за высокими кремлёвскими стенами, это живой нормальный человек, с которым можно иметь дело».

«Добрый гном»

На Западе подчёркивали, что Хрущёв «развенчал культ личности Сталина», выпустил из тюрем политзаключённых и начал разъезжать по свету, заработав прозвище «неутомимый путешественник». Уже первая поездка Хрущёва в Индию воспринималась как реформа международных отношений. Ведь Сталин в последние годы не покидал пределов Садового кольца.

Правда, стоит отметить, что старые европейские лидеры, которые очень уважали «дядю Джо», к его преемнику относились снисходительно. Де Голль называл Хрущёва «хитрым мужичком», а Уинстон Черчилль даже сделал советскому генсеку выговор за то, что на XX съезде он «осквернил память подлинного героя».

В Европе многие иронизировали по поводу простоватых манер нового лидера СССР. Однако простота и непосредственность Хрущёва позволили ему покорить американцев. В сентябре 1959 года по приглашению президента Эйзенхауэра он прибыл в Соединённые Штаты. Государственный визит стал настоящим политическим шоу. Хрущёв попросил устроить ему знакомство с Америкой и проехал на специальном поезде через всю страну: от восточного побережья к западному и от западного к восточному. Мероприятие это освещали не менее пяти тысяч журналистов. «С таким размахом, – писала New York Times, – не освещалась ещё ни одна предвыборная кампания в США. Советский лидер завоёвывал толпы своей «хрущёвской улыбкой». И американцы окрестили его «добрым гномом».

«Хрущёв выходил на станциях, – рассказал «Однако» историк Рой Медведев, – выступал, спорил, ругался с местными политиками, с профсоюзными лидерами, запросто беседовал с простыми людьми: фермерами и рабочими». По словам личного переводчика Хрущёва Виктора Суходрева, «советский генсек импонировал американцам. Он не стеснялся, говорить то, что думает. Он вынимал текст своей речи, читал первый абзац, потом сворачивал его и говорил: «Ну, что я буду вам читать заранее заготовленный материал, я лучше вам расскажу о своих впечатлениях от сегодняшнего дня». Иногда прямолинейно, слишком прямолинейно, иногда грубовато, но по-американски что ли, он высказывал свои мысли».

Раскованность Хрущёва, его простые манеры позволили американцам полностью преодолеть настороженное отношение к советскому генсеку. Казалось бы, лидер мирового коммунизма, обладатель ядерного оружия, противник по холодной войне и вдруг такой восторженный приём. Американские журналисты говорили после поездки, что если бы Хрущёв выставил свою кандидатуру на официальную должность, будь то мэр города или сенатор, он победил бы любого американского противника. Причём с огромным перевесом. Приятное впечатление на американцев произвела и советская первая леди. «При всей её неказистости, отсутствии гламурности, как сегодня бы сказали, – отмечает Суходрев, – Америка очень полюбила Нину Хрущёву. В СМИ её даже окрестили «всеобщая бабушка».

Агрессивный самодур

Однако через год всё изменилось. Над Свердловском был сбит американский самолёт-разведчик U-2. И вместо того чтобы использовать факт шпионажа как козырную карту на переговорах с Эйзенхауэром, Хрущёв решил громко хлопнуть дверью. На пароходе Балтика он пересёк Атлантику и появился на сессии Генассамблеи ООН, где проклинал империалистов и, якобы, стучал по столу ботинком.

Его образ на Западе тут же изменился. «Хрущёв показал зубы, – писала тогда Daily Gerald. – Со времён Гитлера и Сталина никто не пытался нас так запугивать».

«Его стали изображать как лидера абсолютно непредсказуемого, – вспоминает ветеран службы внешней разведки Михаил Любимов, – цитировать фразу «Мы вас похороним», которой предавался куда более угрожающий оттенок, чем вкладывал в неё Хрущёв». Западные обозреватели ломали голову и над пугающим образом «матери Кузьмы».

Когда в 1961 году к власти в США пришёл Джон Кеннеди, а СССР возвёл Берлинскую стену, о хрущёвской улыбке и природном обаянии на Западе окончательно забыли. Молодой президент называл своего советского визави «расчётливым, жестоким, энергичным и самоуверенным лидером». А сотрудники ЦРУ, которые напутствовали его перед первой встречей с Хрущёвым, предупреждали, что дело иметь придётся с характерным актёром, который готов на все: лишь бы сыграть задуманную им роль. «Если ему помешать, – отмечалось в докладной записке Центрального разведывательного управления, – он начнёт заикаться, на левом виске у него вздуется вена, и из искреннего и трогательного парня он превратится в непримиримого противника».

Хрущёва стали изображать «авантюристом», действия которого невозможно предсказать. «Зачем, спрашивается, он поссорился с Тито? – писал американский журнал The Foreign Affairs. – Зачем отозвал советских союзников из Китая? Почему спровоцировал Карибский кризис?».

Долгое время свойственная Хрущёву азартность подавалась, скорее, как страсть к мирному соревнованию. В США цитировали лозунги «Догоним и перегоним Америку», «Держись, корова из штата Айова!», с усмешкой рассказывали о посевах кукурузы и подчёркивали, что именно советский лидер стал инициатором космической гонки (на обложке журнала Time он появился в руках со спутником).

Однако после Карибского кризиса западные СМИ уже рисовали образ опасного деспота, который от безобидных соревнований легко может перейти к ядерному противоборству. «Непредсказуемость мистера Хрущёва вызывает огромные опасения, – писала New York Times. – Попытка установить советские ракеты на Кубе – это невероятная авантюра, которая, надо сказать, практически удалась».

В общем, если в 50-е годы сталинского преемника выгодно было представлять прагматичным политиком, глубоко верящим в успех своей идеологии, затем установки в Вашингтоне поменялись и Хрущёв превратился в несдержанного и агрессивного самодура, который откусил слишком больший кусок от пирога власти, и не смог его проглотить.

«Простолюдин на троне»

Что же касается западных историков, они вот уже полвека раскручивают образ «мужика на троне». «В этом маленьком лысом человечке, – пишет американский биограф Хрущёва Уильям Таубман, – воплотились мечты первых большевиков, желавших поставить во главе империи простолюдина. Только на практике эти мечты привели к крушению империи. Взбалмошный и истеричный правитель не был способен справиться с наследием красных царей».

По словам американского советолога Уильяма Томпсона, в своей дипломатии Хрущёв руководствовался лозунгом «будь моим другом, или я сломаю тебе шею».

И лишь немногие исследователи смотрят на советского генсека более взвешенно, прекрасно понимая, что возглавить вторую сверхдержаву мог лишь хитрый и изворотливый политик, импульсивность которого зачастую была наигранной.

- express

- Супермодератор

- Сообщения: 5556

- Зарегистрирован: 16 авг 2010, 00:39

- Откуда: Магнитогорск

- Благодарил (а): 136 раз

- Поблагодарили: 45 раз

- Контактная информация:

Re: Русские цари: вид с Запада.

Может, и не совсем в тему (хотя...как сказать...), но созвучно.

Во всяком случае - решил сюда.

http://artyushenkooleg.livejournal.com/829489.html

)

)

и, наконец:

Во всяком случае - решил сюда.

http://artyushenkooleg.livejournal.com/829489.html

Именно в этой Руси, в 1533 году, и воцарился сын Василия III Иван. Впрочем, воцарился — это слишком сильно сказано. В момент вступления на трон Ивану было всего три года, и счастливым его детство можно назвать с очень большой натяжкой. В семь лет у него отравили мать, после чего буквально на глазах убили человека, которого он считал своим отцом, любимых нянек разогнали, всех, кто ему мало-мальски нравился — либо уничтожили, либо услали с глаз долой. Во дворце он находился на положении цепного пса: то выводили в палаты, показывая иноземцам «любимого князя», то пинали все кому не лень. Доходило до того, что будущего царя забывали кормить на протяжении целых дней. Все шло к тому, что перед совершеннолетием его просто бы прирезали, дабы сохранить в стране эру безвластия, — однако государь выжил. И не просто выжил — а стал величайшим правителем за всю историю Руси. И что самое поразительное — Иван IV не озлобился, не стал мстить за прошлые унижения. Его правление оказалось едва ли не самым гуманным за всю историю нашей страны.

Последнее утверждение отнюдь не оговорка. К сожалению, все, что обычно рассказывается об Иване Грозном, колеблется от «полного бреда» до «откровенного вранья». К «полному бреду» можно отнести «свидетельства» известного знатока Руси, англичанина Джерома Горсея, его «Записки о России», в которых утверждается, что зимой 1570 года опричники перебили в Новгороде 700 000 (семьсот тысяч) жителей, при общем населении этого города в тридцать тысяч. К «откровенному вранью» — свидетельства о жестокости царя. Например, заглянув в широко известную энциклопедию «Брокгауза и Ефрона», в статью об Андрее Курбском, любой желающий может прочитать, что, гневаясь на князя, «в оправдание своей ярости Грозный мог приводить только факт измены и нарушения крестного целования...». Какие пустяки! То есть, князь дважды изменил Отечеству, попался, но не был повешен на осине, а целовал крест, христом-богом клялся, что больше не будет, был прощен, снова изменил... Однако при всем том царю пытаются поставить в вину не то, что он не покарал предателя, а то, что продолжает ненавидеть выродка, приводящего на Русь польские войска и проливающего кровь русских людей.

К глубочайшему сожалению «иваноненавистников», в XVI веке на Руси существовала письменность, обычай поминать мертвых и синодники, которые сохранились вместе с поминальными записями. Увы, при всем старании на совесть Ивана Грозного за все его пятьдесят лет правления можно отнести не больше 4000 погибших. Наверное, это немало, даже если учитывать, что большинство честно заработало себе казнь изменами и клятвопреступлениями. Однако в те же самые годы в соседней Европе в Париже за одну ночь вырезали больше 3000 гугенотов, а в остальной стране — более 30 000 только за две недели. В Англии по приказу Генриха VIII было повешено 72 000 людей, виновных в том, что они нищие. В Нидерландах во время революции счет трупам перевалил за 100 000... Не-ет, России до европейской цивилизации далеко.

Кстати, по подозрению многих историков, байка про разорение Новгорода внаглую списана со штурма и разорения Льежа бургундцами Карла Смелого в 1468 году. Причем плагиаторы даже поленились сделать поправку на русскую зиму, в результате чего мифическим опричникам пришлось ездить на лодках по Волхову, который в тот год, по свидетельству летописей, промерз до самого дна.

(как-то это перекликается с человеком, день рождения которого совсем недавно прошёлСейчас, пока у Османской империи руки связаны сражениями в других местах, пока османы не собираются наваливаться на Россию всей своей мощью, есть время для накопления сил, и Иван IV начинает энергичные преобразования в стране: в первую очередь он вводит в стране режим, который впоследствии был назван демократией. В стране отменяются кормления, институт назначаемых царем воевод заменяется местным самоуправлением — земскими и губными старостами, избираемыми крестьянами, ремесленниками и боярами. Причем новый режим насаждается не с тупым упрямством, как сейчас, а расчетливо и разумно. Переход на демократию производится... платно. Нравится воевода — живи по-старому. Не нравится — местные жители вносят в казну сумму от 100 до 400 рублей и могут выбирать себе в начальники кого захотят.

Преобразуется армия. Самолично участвуя в нескольких войнах и сражениях, царь прекрасно знает про основную беду войска — местничество. Бояре требуют назначения на посты согласно заслугам своих предков: коли дед командовал крылом войска, значит, и мне тот же пост положен. Пусть дурак, и молоко на губах не обсохло: но все равно пост командира крыла — мой! Не хочу старому и умудренному опытом князю подчиняться, потому как сын его под рукой моего прадеда ходил! Значит, не я ему, а он мне подчиняться должен!

Вопрос решается радикально: в стране организуется новая армия, опричнина. Опричники клянутся в преданности одному лишь государю, и карьера их зависит только от личных качеств. Именно в опричнине служат и все наемники: у России, ведущей долгую и тяжелую войну, хронически не хватает воинов, но зато имеется достаточно золота, чтобы нанять себе вечно нищих европейских дворян.

Кроме того, Иван IV активно строит церковно-приходские школы, крепости, стимулирует торговлю, целенаправленно создает рабочий класс: прямым царским указом запрещается привлекать землепашцев на любые работы, связанные с отрывом от земли, — работать на строительстве, на заводах и фабриках должны рабочие, а не крестьяне.

Разумеется, в стране находится немало противников столь стремительных преобразований. Вы только подумайте: простой безродный помещик вроде Бориски Годунова может дослужиться до воеводы просто потому, что он храбр, умен и честен! Вы подумайте: родовое имение царь может выкупить в казну только потому, что хозяин плохо знает свое дело и крестьяне от него разбегаются! Опричников ненавидят, про них распускают гнусные слухи, против царя организуются заговоры — но Иван Грозный твердой рукой продолжает свои преобразования. Дело доходит до того, что на несколько лет ему приходится разделить страну на две части: опричнину для тех, кто желает жить по-новому и земство для тех, кто хочет сохранить старые обычаи. Однако, несмотря ни на что, он добился своего, превратив древнее Московское княжество в новую, могучую державу — Русское царство.

и, наконец:

Остается ответить только на один вопрос: почему про битву при Молодях не снимают фильмы, не рассказывают про нее в школе, не отмечают праздниками ее годовщину?

Дело в том, что битва, определившая будущее всей европейской цивилизации, случилась в правление царя, которому не положено быть не то что хорошим, но и просто нормальным. Иван Грозный, величайший царь в истории Руси, фактически создавший ту страну, в которой мы живем, — вступивший в правление Московским княжеством и оставивший после себя Великую Россию, был последним из рода Рюриковичей. После него на престол вступила династия Романовых — и они сделали максимум возможного, чтобы принизить значение всего, сделанного предыдущей династией и опорочить величайших из ее представителей.

Согласно высочайшему указанию, Ивану Грозному назначено быть плохим — и вместе с памятью о нем была запрещена и великая победа, с немалым трудом добытая нашими предками.