Со школьной скамьи я увлекалась русской живописью. Но, листая художественные альбомы, мне не хватало описания картин. Какое событие изображено на картине? Какую мысль вложил художник в свое произведение? Какою оказалась судьба, созданного им полотна?.. Почему-то эта важная сторона всегда оставалась в тени.

Взять хотя бы картину В. И. Сурикова «Переход Суворова через Альпы». Смотришь, и не имеешь понятия, о чем в ней речь. В школьных учебниках это событие не освещалось — впрочем, как и многие другие события российской истории. Вот и думаешь, что художник показал лишь смекалку великого полководца. Бравый Суворов, улыбки... Картина не останавливает внимания. Но когда узнаёшь, что это измученная, преданная союзниками, но не потерпевшая ни одного поражения русская армия пробивается в Россию, что Суворов дружеской шуткой подбадривает солдат, — воспринимаешь совсем иначе; картина запоминается навсегда.

Интересовала меня и жизнь самих художников. В биографических книгах я не всегда находила ответы на свои вопросы. Только спустя много лет, отыскивая сведения в самых разных источниках, я постепенно узнавала то, что для меня было важно.

Понимая, насколько серьезен собранный мною материал, я решила изложить его в книге, дать возможность читателю окунуться в атмосферу XIX века с его интересами и потребностями. Читатель узнает, как пробивало себе дорогу русское искусство, и как Павел Михайлович Третьяков создавал национальную художественную галерею, «само становление которой было в то же время процессом становления русского национального искусства, более того — русского национального самосознания».

Нина Бойко

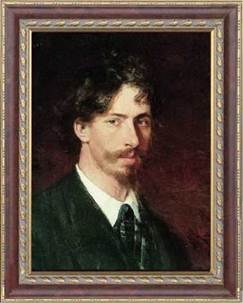

Василий Андреевич Тропинин (1776 – 1857)

|

|

ПОРТРЕТ СЫНА

Василий Тропинин был крепостным, поэтому не имел не только отчества, но и фамилии: Васька, Васютка, — и всё. Родился он в Новгородской губернии, рос смышленым и барин, граф Миних, отдал его в губернское училище постигать грамоту. Мальчик учился прилежно, но через два года его возвратили в имение и сделали «казачком» — натирать господскую обувь, бегать по поручениям, набивать табаком трубку, заменять при надобности лакея. Потом Миних отдал его в качестве приданого своей младшей дочери, которая вышла замуж за генерала Моркова и уехала в Могилево-Подольск. Там у Василия обязанностей еще прибавилось, он смертельно уставал, и ему постоянно хотелось спать.

Помещики в Могилево-Подольске очень важничали, если имели у себя «ученых поваров», которые выпекали пирожные, умели делать конфеты, мороженое и прочее. У Моркова такого повара не было, и он решил отправить Василия в Петербург, чтобы выучился кондитерскому искусству.

В Петербурге в ту пору Академия художеств объявила набор учеников. Василий страстно любил рисовать. У Миниха разрисовывал стены девичьей

яркими цветочками, и это нравилось девушкам, да и граф был приятно удивлен.

А в поместье Моркова иногда копировал картины, развешенные в парадных комнатах.

Крепостных в Академию не брали, но крепостники обходили этот параграф. И когда Вася рискнул попросить разрешения у Моркова, тот согласился, приписав в письме: «Если не оправдаешь средств, затраченных на твое обучение, будешь возмещать».

И Тропинин успевал выпекать торты, украшая их Аполлонами и Дианами, делать конфеты и заниматься живописью. Его талант и упорство были необыкновенны, — Тропинин стал одним из лучших учеников Академии, получая за свои работы первые номера и медали.

Но Морков отозвал его.

Снова генеральская усадьба. Кухня, прислуживание за столом, и — живопись, которой можно отдать свободный час. Василий Тропинин писал заказные портреты помещиков, а для души — крестьян в их редкие счастливые минуты. Кисть его постепенно набирала силу, портреты наполнялись живой кровью и плотью.

О Тропинине заговорили в округе, художник становился известным. Но горько было жить, затянутым в лакейскую ливрею! От нее Василия Андреевича избавил лишь случай, когда в усадьбу Моркова заглянул какой-то ученый иностранец, и генерал решил похвастаться своим художником. Увидев работы Тропинина, иностранец был поражен! Но еще больше его поразило, когда за обедом Василий Андреевич вышел с накрахмаленной салфеткой, перекинутой через руку. Недолго думая, иностранец подал Тропинину стул, смутив и сконфузив хозяина. С тех пор Василий Андреевич не служил за столом. А генерал Морков, когда-то предпочитавший Тропинина-кондитера Тропинину-художнику, стал вдруг ревностным ценителем искусства своего крепостного. За порчу картин Тропинина взыскивал даже с дочерей. Более того, стал заботиться о его здоровье.

Заказы сыпались на Василия Андреевича один за другим. От усталости он порой засыпал за работой. Но не портреты помещиков стали главной его заслугой, его славой, а портреты крепостных. Российское общество после победы над Наполеоном повернулось наконец лицом к своему народу, приветствуя жизненную правду изображения и сюжета. Тропининские сюжеты были незамысловаты, зато исполнены горячей любви к своей натуре и веры в высокое предназначение искусства.

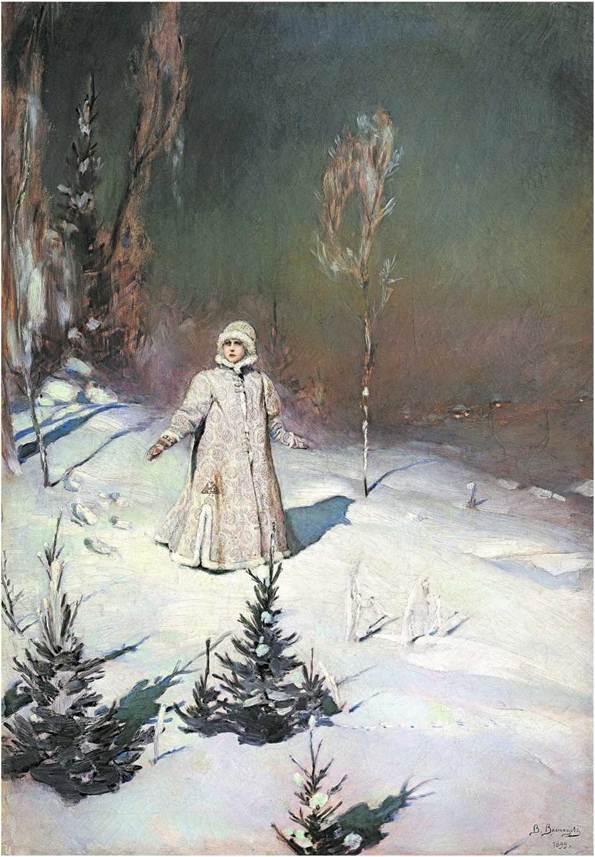

Вот мальчик. Сын. Светло-золотистая головка, и взгляд, устремленный навстречу утреннему солнцу. Все в нем нараспашку, все — олицетворение свободы. Василий Андреевич писал с него портрет, а сын рвался на улицу.

|

|

«Портрет сына» Тропинин выставил в Москве, когда поехал в первопрестольную с генералом Морковым. И сразу стало понятно, что это один из шедевров русской живописи первой половины XIX века. Еще никто и никогда не писал так! Бесхитростно, простодушно, но при этом соблюдая точные правила живописи. Ценители таланта Тропинина потребовали у Моркова освободить художника. Судьба Василия Андреевича стала предметом разговора даже в высоких кругах. Был момент, когда граф Дмитриев, выиграв у Моркова в карты большую сумму, предложил ему простить карточный долг, если тот даст Тропинину вольную.

Дальше оставлять художника крепостным было нельзя, вокруг Моркова росло отчуждение. И он решился.

Освобождение своего крепостного он обставил очень торжественно. В Пасху, когда православные, христосуясь, целуются и дарят друг другу пасхальное яичко, Морков вручил Тропинину вольную, по которой, согласно закону, отпускалась и супруга художника. Но сына Морков не отпустил. (Семья воссоединилась только через пять лет, когда умер старый граф, а его наследники не решились продолжать постыдное издевательство над известным теперь уже всей России художником).

И все равно Тропинин был рад! Его уже не продадут, как живописца Григория Озерова за две тысячи рублей ассигнациями. Его работы не затеряются в глубокой провинции. Правду изрек архитектор Баженов: «Хотя появились прямые и великого духа российские художники, оказавшие свои дарования, но цену им не многие знают, и сии розы от терний зависти либо невежества глохнут». Такая участь Василию Андреевичу уже не грозила.

КРУЖЕВНИЦА

Морков хотел сохранить свое значение в жизни Тропинина, оставлял его жить в своем доме в Москве, где была мастерская, но Василий Андреевич наотрез отказался. Он поехал в Петербург и обратился в Академию художеств, хлопоча о получении звания художника. Звание было получено; само время уже было на стороне Тропинина. Зрело выступление декабристов на Сенатской площади, в просвещенных дворянских кругах больше не преклонялись перед чужеземным: ценили свое, живое, трогательное, на которое без всякого принуждения откликается сердце.

Через год Тропинин был удостоен звания академика живописи, с огромным волнением читая строки диплома:

«Санкт-Петербургская Императорская Академия художеств, властью ей от Самодержца данной, за оказанное Усердие и Познание в портретном художестве Василия Андреевича Тропинина Общим во избрании согласии признает и почитает Академиком своего Академического собрания.

Дан в Санкт-Петербурге в лето от Рождества Христова 1824-е октября 6-го дня».

Наконец-то окончательно завершилось прощание с крепостным прошлым! Нет больше Васьки, есть Василий Андреевич Тропинин, господин академик.

Тропинин занялся портретами. Это был заработок тяжелый: художник целиком зависел от заказчиков. Петербургские портретисты были очень недовольны успехами Тропинина, без стыда спрашивали его: «Скоро ли ты, братец, отсюда уедешь?» Да ему самому тяжело было там. Заказчики-вельможи спали до полудня, назначали время для сеансов и не являлись, а он должен был терпеливо ожидать в их гостиных. «В Петербурге очень долго спят, — печально иронизировал Василий Андреевич. — В Москве до первого часа уж вдоволь можно наработаться...» И уехал в Москву.

|

|

В Москве он снял квартиру вблизи Каменного моста, и жил теперь на средства, доставляемые ему собственной кистью. Уклад его жизни был прост, и было полное отсутствие искательности славы, жажды попасть в высокие круги. Он был искренен и благороден с каждым, не деля людей на сословия. Никогда не писал в дань моде. Однажды сказал на выставке, глядя на модную «нимфу»: «Что написал художник? Все блестит, все кидается в глаза, точно вывеска... Все и везде эффект, во всем ложь».

В Москве училища живописи еще не существовало, но был Художественный класс в доме на Мясницкой. Василий Андреевич приходил туда, интересовался занятиями юных живописцев, помогал им советами. «Лучший учитель — это природа, — наставлял он. — Нужно предаться ей всей душой, любить ее всем сердцем, и тогда сам человек сделается чище, нравственнее, и работа его будет спориться, и выходить лучше многих ученых работ».

В Тропинине было пронзительное ощущение родной земли, душевная слитность с ней. Все, что видел вокруг, что любил, он старался запечатлеть на холсте. Узнавая народ, все больше проникался его цельностью, чистотой, грацией, великодушием и мудростью. Радостный подъем охватывал художника, когда он писал портрет какой-нибудь дворовой девушки. «Простые люди — это лучшее, что мною писано», — говорил он. В его женских портретах нет громких слов и эффектных поз. В них — размеренная жизнь привычных будней. Женщина не позирует, а продолжает заниматься своими делами: плетет кружева, вышивает, поливает цветы.

Вот, к примеру, девушка кружевница. Лукавый, чуть любопытный взгляд брошен на кого-то, вошедшего в комнату; обнаженные за локоть руки остановились. все в ней светло и приветливо. Художник ничуть не льстит своей модели, она хороша такою, какая есть. И знатоки, и просто любители живописи были в восхищении, увидев на выставке «Кружевницу». «Она соединяет поистине все красоты живописного искусства: приятность кисти, правильное счастливое освещение, ясный колорит; а сверх того в сём портрете обнаруживается душа красавицы: кроткая и любящая».

Тропинин ввел в русскую живопись совершенно новый образ человека: в котором так ясен мир Божий. Его творчество по времени и характеру оказалось ближе всего к тому потоку реальной жизни, который хлынет в полотна последующего поколения русских художников.

ПОРТРЕТ А. С. ПУШКИНА

Александр Сергеевич Пушкин, шесть лет отбывавший ссылку «за вольнодумство, непозволительное поведение в обществе» и дружбу с политически неблагонадежными людьми, был возвращен в Москву 8 сентября 1826 года, в сопровождении фельдъегеря, «свободно, под надзором, не в виде арестанта».

Его возвращение было обставлено настолько таинственно, что Пушкин кинул в печь свои бумаги, когда в Михайловское прискакал военный человек с приказом срочно собираться в дорогу. Дружба поэта с декабристами ни для кого не являлась секретом: он не участвовал в тайном заговоре, но у каждого заговорщика были его стихи, — Александр Сергеевич был уверен, что его ожидает Сибирь.

В Москве Пушкина, сразу повезли к царю. «Я впервые увидел Пушкина, после моей коронации, когда его привезли из заключения ко мне в Москву совсем больного, — рассказывал Николай I. — Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге? — спросил я его, между прочим. — Стал бы в ряды мятежников, — отвечал он. На вопрос мой, переменился ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю, он очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул мне руку с обещанием сделаться другим».

Приезд Пушкина взволновал московскую общественность. Его имя повторялось повсюду; увидев его в театре или на улице, тотчас возле него собиралась толпа.

Время было тяжелое: после казни пятерых декабристов людьми овладели глубокая безнадежность и общий упадок духа. Одна лишь «звонкая и широкая песнь Пушкина звучала вольно; эта песнь продолжала эпоху прошлую, наполняла художественными звуками настоящее и посылала свой голос в будущее».

Александр Сергеевич привез с собой драму «Борис Годунов», поразившую тех, кому он читал ее, сильным национальным характером и глубиной постижения истории. Пушкин представлялся гением, ниспосланным оживить русскую словесность! Университетская молодежь обратилась к нему за поддержкой в желании иметь свой научно-литературный журнал, поэт горячо откликнулся, и с января 1827 года в первопрестольной стал выходить «Московский вестник».

Жил Пушкин в доме своего друга С. А. Соболевского, на Собачьей

площадке, куда на встречу с поэтом стекалась вся литературная Москва.

«Вот где болталось, смеялось, вралось и говорилось умно!» — вспоминал

|

|

Соболевский. Используя случай, он решил заказать Тропинину портрет Александра Сергеевича.

— Хотелось бы сохранить изображение поэта таким, как он есть. Пусть будет в домашнем халате, запросто. — попросил он.

Тропинин очень любил Пушкина. В своих произведениях Александр Сергеевич воспевал русское, близкое, простое. А сколько чудных картин русской природы описано Пушкиным!

Художник пришел к нему, предварительно уговорившись письменно, и застал поэта возившимся с датскими щенками. Быстрый поворот головы, блестящие, умные глаза — всё выразительность и подвижность! В этюде, который Тропинин написал по первому впечатлению, Александр Сергеевич предстал именно таким, каким был в действительности: художник уловил его подлинные черты.

Затем Тропинин сделал карандашный эскиз будущей картины. Горделиво взметнулась голова поэта. Задрапированная складками халата, фигура полна величия. Но Пушкин не царь-поэт, он близок каждому, и в легких штрихах тропининского карандаша нет холодности мрамора.

После нескольких сеансов портрет был выполнен маслом. «Сходство с подлинником удивительное! — восхищались современники. — Тропинин продумал детали до мельчайших подробностей: нет ничего нарочитого, ничего привнесенного художником. Даже перстни, украшающие пальцы Александра Сергеевича, выделены настолько, насколько придает им значение сам Пушкин. Не совсем совершенно схвачены только быстрота взгляда и живость выражения лица. Впрочем, физиономия Пушкина настолько изменчива, что трудно предположить, чтобы один его портрет мог дать о нем настоящее понятие».

Но странная судьба постигла портрет. Неизвестно кем он был подменен и пропал аж до 1856 года, когда его, по случаю, купил у кого-то князь М. А. Оболенский — известный московский собиратель и поклонник искусства Тропинина. Он принес художнику изрядно попорченное полотно и попросил восстановить его. Очень горько было Василию Андреевичу видеть свой вдохновенный труд в таком жалком виде! Но коснуться полотна, подновить его, он не посмел — слишком велико было его благоговение перед Пушкиным. Он только бережно вымыл портрет и покрыл лаком, говоря, что не может коснуться кистью того, что было написано в присутствии самого Александра Сергеевича.

История исчезновения портрета до сих пор загадочна.

ЖЕНЩИНА В ОКНЕ

Приезд в Москву художника К. П. Брюллова и его произведения сыграли большую роль в творчестве Тропинина. Он увидел, что можно быть более раскованным, сделать живопись более откровенной, и с жаром принялся за картину «Женщина в окне» по мотивам поэмы М. Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша», поставив себе задачу прославить женскую красоту в счастливую пору ее расцвета.

Еще безмолвен город сонный;

На окнах блещет утра свет;

Еще по улице мощеной

Не раздается стук карет...

Что ж казначейшу молодую

Так рано подняло?..

А то, что в заштатный Тамбов прибыл уланский полк! Художник изобразил этот момент с подкупающей естественностью. Молодая женщина чуть не вываливается из окна, «услыша ласковое ржанье желанных вороных коней». В ее глазах и любопытство и радость.

Между тем уланский полк преображает сонный Тамбов. Ежедневные танцы, гуляния, музыка, карточная игра, флирт. Происходит то, что и должно произойти: казначейша влюбляется в красавца ротмистра, а он — в нее. Старик казначей, у которого карты крапленые, приглашает уланов к себе домой, и, к ужасу, проигрывает ротмистру все свое состояние! Он просит позволения отыграться или уж проиграть и свою жену.

О страх! о ужас! о злодейство!

И как доныне казначейство

Еще терпеть его могло?

Всех будто варом обожгло.

Недолго битва продолжалась;

Улан отчаянно играл;

Над стариком судьба смеялась —

И жребий выпал... час настал...

|

|

Тогда Авдотья Николавна,

Встав с кресел, медленно и плавно

К столу в молчаньи подошла —

Но только цвет ее чела

Был страшно бледен. Обомлела

Толпа. — все ждут чего-нибудь —

Упреков, жалоб, слез... Ничуть!

Она на мужа посмотрела

И бросила ему в лицо

Свое венчальное кольцо.

После чего казначейша упала в обморок. Недолго раздумывая, счастливый ротмистр подхватил ее на руки и унес к себе на квартиру. А что же город? Да ничего. С недельку посудачили разные кумушки, на том и кончилось.

В этом женском портрете Тропинин впервые подошел к романтизму, который на долгие годы станет основной чертой московской художественной школы. В ряду духовных ценностей русского народа творчество Василия Андреевича Тропинина — теплое, светлое — займет такое же незыблемое место, какое в исторических судьбах Отечества занимает Московский Кремль — сердце России.

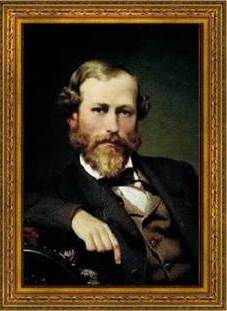

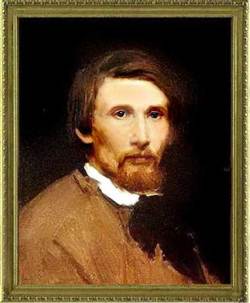

Карл Павлович Брюллов (1799 – 1852)

|

|

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОЛДЕНЬ

Карл Брюллов родился в Петербурге, и способности к рисованию у него проявились рано. Сначала он воспитывался дома под суровым руководством отца, мастера художественной резьбы, получившего звание академика, потом поступил в Академию художеств, где быстро достиг выдающихся успехов. Уже один из первых его самостоятельных рисунков был удостоен серебряной медали и находился в классе как оригинал для копирования ученикам.

По окончании Академии Брюллов получил Большую золотую медаль за конкурсную работу «Явление Аврааму трех ангелов» и право на поездку в Италию. Со времен Петра I, пославшего живописца Ивана Никитина за границу усовершенствоваться в искусствах, это стало традицией.

Оказавшись в Италии, которую Брюллов знал по классическим произведениям, он был страшно разочарован: всеобщая космополитическая сутолока! Живопись не в моде — нового, живого движения в ней еще не происходило, а старое, все обращенное в древний мир, надоело. Древний мир теперь возрождали скульпторы и пользовались успехом и признанием.

К тому же совершенно чуждая природа, которая ничего не говорила художнику.

«...Вдалеке от Родины, от друзей, от всего, что делало счастливым в продолжение 23 лет. Ни сосенки, ни ивки. Хоть здесь растут лавры и вместо хмеля виноград — все мило, прелестно! — но без слов, молчат, и кажется всё вокруг умирающим», — писал он из Рима.

Карл Павлович начал сходиться с художниками-иностранцами, но это ничего ему не дало, они были солдатами того же войска, той же итальянской дисциплины, как и он, обученный ею в Петербургской Академии художеств. Но Брюллов обладал поразительной силой воображения, соединенного с тонкостью натурных наблюдений, его артистический темперамент требовал выхода. Появился замысел написать картину «Итальянское утро». Это оказалось не только удачной, но и счастливой находкой художника.

Молодая, обнаженная по пояс девушка, с пропорциями греческой богини, умывается под струями фонтана. Брюллов пронизал ее солнечными лучами, и она, воздушно-легкая, получилась как олицетворение самого утра человеческой жизни. «Я освещал модель на солнце, предположив освещение сзади, так что лицо и грудь в тени и рефлектируются от фонтана, освещенного солнцем, что делает все тени гораздо приятнее в сравнении с простым освещением из окна», — сообщал он Обществу поощрения художников, отправляя готовое полотно на выставку в Петербург.

«Итальянское утро» восхитило петербургских ценителей живописи. Город наполнился слухами о великолепной картине Брюллова, все спешили увидеть ее. Даже Александр I побывал на выставке и выразил свое удовольствие. Картина была ему подарена.

В 1826 году новый император России Николай I заказал Брюллову картину «под пару» «Итальянскому утру». Так явился на свет «Итальянский полдень», ставший высшим достижением Брюллова в группе работ, развивающих тему взаимодействия человека и природы. Моделью для «Полдня» послужила невысокая плотная женщина, далеко не классических пропорций, уже пережившая свою юность, но покорившая художника своей жизненной силой. Как отозвался о ней Гоголь: «Это женщина страстная, пылающая всей роскошью страсти, всем могуществом красоты».

Карл Павлович изобразил ее под виноградником в солнечном полуденном освещении. Зрелая красота героини подстать тугим виноградным гроздьям, — зенит дня, зенит жизни природы, пора созревания плодов — зенит человеческой жизни. В абрисе головы, плеч, рук, в румянце щек, блеске увлажненных глаз — прелесть и очарование. Солнечные лучи проникают через листву, скользят по женщине; создается впечатление живого момента, подсмотренного художником.

|

|

Естественной и грациозной получилась картина, но когда была выставлена в Петербурге, там случился переполох! Меценаты Брюллова (Академия и особенно Общество поощрения художников) ожидали античной богини, а увидели просто счастливую, здоровую женщину. Последовали обвинения автора в неправильном выборе натуры: «Целью художества должна быть избранная натура в изящнейшем виде, а изящные соразмерности не суть удел людей известного класса». Брюллов отвечал, что он решился искать разнообразия в тех формах натуры, которые чаще встречаются в повседневности: они притягательней, «нежели строгая красота статуй».

В отместку за дерзость Общество поощрения художников лишило Брюллова стипендии. К счастью, его мастерство к тому времени настолько окрепло, что он спокойно пошел своей дорогой, зарабатывая на жизнь заказными портретами. Он писал портреты итальянской знати, своих соотечественников, накапливал художественный опыт.

Между тем картина «Итальянский полдень» была приобретена Николаем I и вместе с «Итальянским утром» украсила в Зимнем дворце личные покои императрицы. Любой желающий мог их видеть. В «Дневнике» художника А.Н. Мокрицкого от 14 октября 1835 года есть запись, в которой он сообщает, что вместе с художником Венециановым посетил будуар императрицы и ознакомился с этими шедеврами живописи.

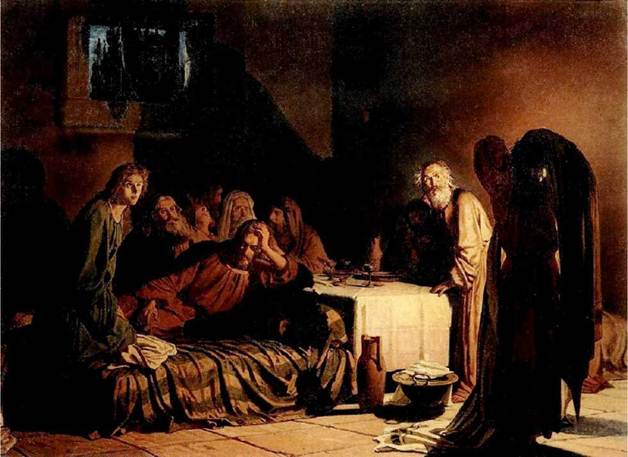

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ

В 1827 году Карл Павлович посетил Помпею. Прогулки по улицам и осмотр домов, сохранившихся под вулканическим пеплом со всей мебелью и утварью, увиденные отпечатки тел, застигнутых смертью в поразительно живых позах, навели художника на мысль написать картину о гибели Помпеи. Он внимательно изучил письма Плиния Младшего и узнал, что в 79 году нашей эры в области Кампания, расположенной на юге Италии, вдруг начались подземные толчки. Обнаружилось весьма странное явление: в городе Помпея перестала течь вода в фонтанах и как-то сразу опустели колодцы. 20 августа подземный гул стал слышнее, толчки усилились. Утром 24 августа произошел толчок небывалой мощи и последовавший за ним оглушительный грохот! Вершина вулкана Везувий раскололась на две части, и из образовавшегося жерла поднялся огненный столб. Это было началом катастрофы!

«Казалось, все не только движется, но и опрокидывается, — писал очевидец Плиний Младший. — Падали куски пемзы и черные, обожженные, растрескавшиеся от огня камни. Между тем по Везувию во многих местах широко разлилось пламя, и высоко поднялся огонь от пожаров. Мы видели, как море втягивается в себя же; земля, сотрясаясь, как бы отталкивала от себя; берег, несомненно, выдвигался вперед; много морских животных застряло на сухом песке. С другой стороны в черной страшной грозовой туче вспыхивали огненные зигзаги, и они раскалывались длинными полосами пламени, похожими на молнии, но гораздо большими. Стал падать пепел, пока еще редкий; оглянувшись, я увидел, как на нас надвигается густой мрак, который подобно потоку, разливался вслед за нами по земле. Наступила темнота. Но не такая, как в безлунную или в безоблачную ночь, а какая бывает в закрытом помещении, когда потушен огонь. Слышны были женские вопли, детский писк и крики мужчин; одни звали родителей, другие детей, третьи жен и мужей, силясь распознать их по голосам. Некоторые в страхе перед смертью молились. Но большинство кричало, что никаких богов нет, и что наступила для мира последняя ночь». Благодаря записям Плиния Младшего, успевшего спастись на корабле, люди через восемнадцать веков смогли живо представить случившееся с Помпеей. Следы ее были обнаружены во время строительства в этих местах водопровода. В течение двух с половиной веков Помпея постепенно освобождалась от семиметрового слоя пепла, превращенного раскаленным дождем в единую, плотную вулканическую массу.

Помпея стала городом-музеем, где есть форумы и амфитеатры, бани и мастерские, лавки и дома с утварью, но нет ни единой живой души. На месте погибшего города больше никогда не селились люди. Но те, кто когда- то населял его, любили жить удобно и красиво. Убранство каждого жилища, если оно не принадлежало рабу или бедному ремесленнику, выглядело богато и разнообразно. Многие дома украшали стенные росписи, фрески, мозаичные полы, картины. Помпея поклонялась грекам и их искусству. Религия тоже была греческая — Олимпийские боги, которые понемногу уже вытеснялись христианством. Фресковая живопись Помпеи была особой. Краски настенных росписей остались во всем их блеске и яркости, несмотря на огромную температуру вулканической массы, под которой в ночь катастрофы был погребен город. Это был секрет кампанской живописи, техника которой так и осталась неизвестной. Сохранился фресковый портрет задумавшейся о чем- то молодой девушки, с тетрадью из тонких дощечек в руке, с палочкой для писания. Портрет выполнен в форме медальона. Если римские скульптурные портреты первого века нашей эры сохранились во многих музеях мира, то живописный портрет до открытия Помпеи был не известен.

Два года Брюллов вынашивал замысел картины «Последний день Помпеи». Финансирование «проекта» взял на себя Демидов, крупнейший российский заводчик. Положив в основу действительное событие, Карл Павлович старался передать на холсте дух и атмосферу той страшной ночи. Молнии разверзли небеса, огнедышащая лава кипящим потоком низвергается по склону вулкана. Мечутся и ржут испуганные кони. С высоты падают статуи богов и императоров. Брюллову удалось придумать общую эффектную группировку, и он легко справился с колоссальной задачей. Он срисовывал одного натурщика за другим прямо на холст, и превосходно по перспективе выстраивал строго археологический пейзаж.

В Петербурге знали о картине Брюллова. Те, кто побывал в Риме, кому довелось видеть художника за работой, рассказывали, что он почти не отходит от холста, случается, обессилевшего, его выносят на руках из мастерской.

После одиннадцати месяцев беспрерывного труда, не считая двух лет подготовки, картина была окончена, мастерская открыта для публики, и публика повалила валом. «Помпея» поражала сюжетом, впечатляла декорациями и хоровыми массами, освещением и печальной судьбой действующих лиц. После Рима картина была показана в Париже. В Петербург она прибыла в 1834 году. Сам Карл Павлович уехал на Восток путешествовать.

Принес ты мирные трофеи

С собой в отеческую сень,

И стал «Последний день Помпеи» —

Для русской кисти первый день!

Стоял август. У подъезда императорской Академии художеств было не протолкнуться. Жаждущие с трудом пробирались в Античный зал, где висела «Помпея» — огромное полотно в тридцать квадратных метров. Решетка отделяла картину от публики. Конечно, зрители представляли, что увидят нечто колоссальное, но то, что увидели, превзошло все возможные ожидания.

|

|

Каждый ощущал себя одним из толпы охваченных ужасом помпеян. Чудилось, что слышен оглушительный гром, что земля колеблется под ногами, падает небо.

Чем дольше зрители всматривались в полотно, тем глубже постигали душу его создателя, его сопричастность к происходящему. Недаром Брюллов среди толпы помпеян, охваченной паникой, изобразил самого себя с ящиком красок и кистей на голове. А то, что он поместил на холсте отвратительного скрягу, собирающего даже в момент катастрофы, разбросанное по земле золото, еще сильней подчеркивало высокие человеческие качества художника.

Когда Брюллов приехал в Россию, он был провозглашен первым живописцем. Академия художеств присвоила ему звание младшего профессора (до старшего, прославленный на всю Европу мастер, «не дотянул»).

Вельможи наперебой торопились заполучить Брюллова к себе, но он не любил парадных званых обедов, говорил: «Лучше щей горшок да каша, зато дома, среди друзей». Однако, воспользовавшись расположением к нему высоких персон, выхлопотал вольную — освобождение от крепостной зависимости для двух учеников Академии. Известность Брюллова в России росла с неимоверной скоростью. Картина «Последний день Помпеи» во множестве копий и репродукций расходилась по стране. Случались даже курьезы. Так однажды, прогуливаясь с друзьями, художник увидел балаган с вывеской: «Панорама Последнего дня Помпеи». Зашел, и рассмеялся:

— «Помпея» никуда не годится!

На что содержательница балагана ответила с обидой и возмущением:

— Извините, сам художник Брюллов был у меня, когда панорама находилась в Париже!

Значение Брюллова было необъятно для его современников. Маститые живописцы, подстегнутые его мировой мгновенной известностью, рвались наперегонки создать вторую «Помпею», это стало их горячей мечтой. Умеренные юноши тоже порешили, что если им не дойти до самого Брюллова, то хотя бы попасть в его свиту. Но творчество Брюллова было завершением русского классицизма, дальнейший путь в этом направлении вел к бесплодному подражательству. «Помпея» от имени классицизма сказала всё, завершила классицизм с блеском, и в этом ее непреходящая ценность. Да и сам Карл Павлович не столько осознанно, сколько угадав, показал в картине сокрушение кумиров — статуй богов и цезарей, сопоставил жреца-язычника и христианского священника, живого младенца и мертвой матери. Все должно было внушить мысль о неотвратимости гибели старого мира и столь же неизбежной на его руинах новой жизни.

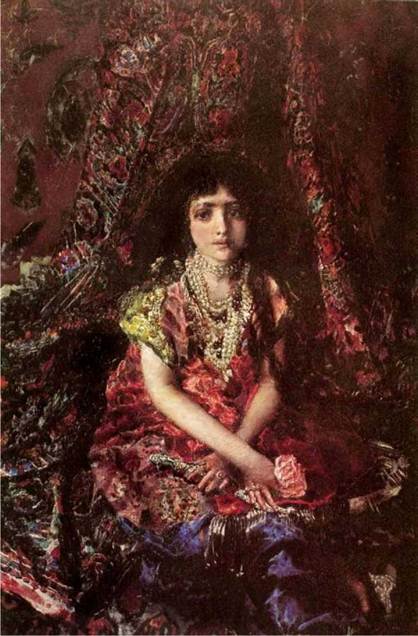

ВСАДНИЦА

Еще до работы над «Помпеей» Брюллов познакомился с первой красавицей Петербурга графиней Самойловой, переехавшей жить в Италию. Юлия Павловна — богатая наследница двух старинных родов — была независимого поведения, собирала у себя в Петербурге вольнодумствующих людей, и Николай I, недовольный ею, вынудил Самойлову покинуть Россию. Брюллов стал ее горячим поклонником с первой же встречи. И немудрено, если сам Пушкин посвятил Юлии Павловне стихи, восхваляя ее многочисленные достоинства:

Все в ней гармония, все диво,

Все выше мира и страстей...

|

|

Самойлова и Брюллов много путешествовали по Италии, отдыхали на озере Комо в роскошной вилле Юлии Павловны, бродили среди руин Помпеи, где и возникла у Брюллова идея написать картину о гибели города. (В «Последнем дне Помпеи» лицо Самойловой узнается сразу в нескольких женских образах: красавица, распростертая на земле; испуганная девушка; молодая мать, укрывающая младенца; женщина, обнимающая своих дочерей).

У Юлии Павловны были приемные дочери—Джованина и Амацилия. По ее просьбе Брюллов написал их портрет. На всем скаку Джованина останавливает коня. Амацилия, ухватившись за решетку балкона, восхищенно смотрит на нее. Брюллов изобразил Джованину так, как до него принято было изображать только титулованных особ. Конный портрет всегда был парадным и неизбежно содержал потаенный смысл: всадник, подчинивший себе горячего скакуна, — человек властвующий. Но у Брюллова — обычная девушка вернулась с обычной прогулки. Карл Павлович первым из живописцев соединил парадный портрет и бытовую сцену, создав вдохновенное полотно, воспевающее радость жизни.

В 1832 году «Всадница» была экспонирована в Риме и вызвала неподдельный восторг итальянцев. Написанная в натуральную величину, сочными красками, плавной и свободной кистью, она заставила итальянскую критику сравнивать Брюллова с Ван Дейком и Рубенсом. Похвалы итальянцев не были преувеличены, эта картина действительно явилась выдающимся произведением не только европейского, но и мирового искусства.

В 1896 году «Всадницу» приобрел Павел Михайлович Третьяков.

Портретной живописью Брюллов занимался всю свою жизнь, безоглядно переступая границы сложившихся традиций, стремясь приблизить искусство к действительности. Он желал воссоздать непосредственность и конкретность живых связей человека с окружающей средой, что являлось в его время задачей только жанриста. Писал с чувством, любуясь красотой и живописностью мира. Портреты Брюллова — большие парадные, импозантные, «сюжетные» портреты светских красавиц — явление в своем роде единственное и больше уже не повторявшееся в русском искусстве.

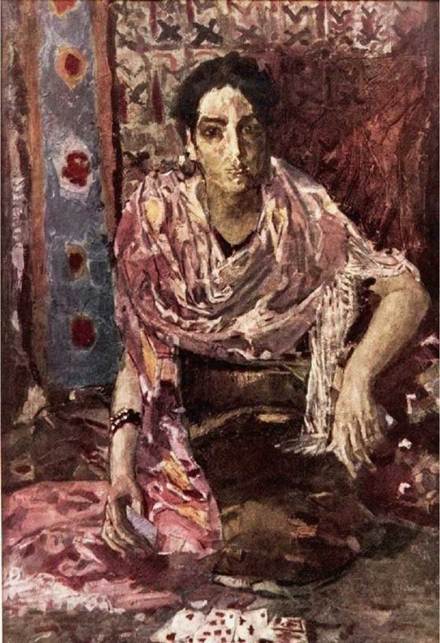

ГАДАЮЩАЯ СВЕТЛАНА

В 1835 году Карл Павлович познакомился с Василием Андреевичем Тропининым, чьи бесхитростные портреты дворовых девушек настолько ему понравились, что под их обаянием, а также под обаянием популярной в России баллады В. А. Жуковского «Светлана», Брюллов написал «Гадающую Светлану». Это тоже портрет дворовой девушки, гадающей в крещенскую ночь на своего суженого.

Святочные гадания были широко распространены на Руси. Девушки бросали валенок за ворота: в какую сторону укажет носок, оттуда и ждать жениха; лили в воду растопленный воск, фантазируя на остывших фигурках; кормили зернами курицу, загадав желание на конкретное число зерен. Способов гадания было много; все они сопровождались мистическими рассказами, породившими, в свою очередь, ряженых — сначала в виде нечистой силы, а затем уже кто и в кого вздумает обрядиться. Жуковский дал героине своей баллады необычное имя — Светлана, — что лучше всего подходило к «святкам» и «святости». Имя он позаимствовал из романса Востокова, — в реальной жизни такого имени не существовало. (Только после Октябрьской революции «Светлана» получило распространение в качестве личного имени). Обращение к теме крещенских гаданий стало ценнейшей литературной находкой Жуковского, сделав балладу подлинно русской. Строки из нее становились эпиграфами, баллада вошла в «Учебную книгу по российской словесности». Сформировалась дворянская модель празднования святок: произведение Жуковского заняло в дворянских семьях ту нишу, которую у крестьян занимали «страшные» святочные рассказы.

|

|

Подпершися локотком,

Чуть Светлана дышит...

Вот... легохонько замком

Кто-то стукнул, слышит;

Робко в зеркало глядит:

За ее плечами

Кто-то, чудилось, блестит

Яркими глазами...

Критика присвоила В. А. Жуковскому титул певца Светланы. Вторым певцом стал Брюллов, создав удивительное по своей романтичности полотно. Ночь, тусклая свеча, юная девушка в кокошнике и сарафане сидит у зеркала, вглядываясь с надеждой в его таинственную глубину.

Год промчался — вести нет;

Он ко мне не пишет;

Ах! а им лишь красен свет,

Им лишь сердце дышит...

Создавая картину, навеянную балладой Жуковского, художник не ограничился задачами простой иллюстрации. Сцену гадания он оживил поэтическим чувством. Как истинный новатор, счел возможным вторгнуться в душевный мир девушки, которая вся сосредоточена на мысли о своем женихе и готова сидеть перед зеркалом хоть всю ночь. В балладе Жуковского девушка засыпает перед зеркалом, видит ужасный сон, но утром уже все иначе:

Снег на солнышке блестит,

Пар алеет тонкий...

Чу!.. в дали пустой гремит

Колокольчик звонкий;

На дороге снежный прах;

Мчат, как будто на крылах,

Санки: кони рьяны;

Ближе; вот уж у ворот;

Статный гость к крыльцу идет...

Кто?.. Жених Светланы.

В портрете «Гадающая Светлана» Карл Павлович продолжил традицию русских художников с их обостренным вниманием к духовной жизни человека. И хотя портрет не оказал существенного влияния на русскую живопись, но его психологическую тенденцию можно проследить у всех больших мастеров: от Крамского и Перова до Серова и Врубеля.

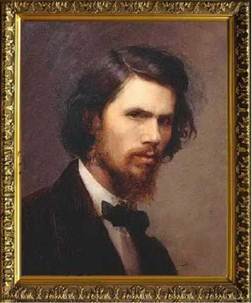

Павел Андреевич Федотов (1815 - 1852) |

СВАТОВСТВО МАЙОРА

Отец Павла—солдат поротый, колотый, рубленый, стреляный пробился- таки в поручики, но последняя рана погнала в отставку. С женой турчанкой, вывезенной из молдавской кампании, он оказался в Москве, где поступил секретарем в Московскую управу благочиния. Куда делась экзотическая жена, не известно, но через четыре года Андрей Илларионович женился снова -- на купеческой вдове Наталье Алексеевне Калашниковой. Детей народили много.

От отца Павлу перешла бескомпромиссная честность, от матери — душевная отзывчивость и деликатность.

Неполных двенадцати лет родители отдали Павлушу в Московский кадетский корпус, на казенное обеспечение. «Меня судьба, отец и мать назначили маршировать», — говорил он впоследствии. Директор корпуса Кригер заявлял: «Русских надо менее учить, а более палкой бить!» Муштра была страшная. В этой машине, долженствующей сделать из Павла Федотова человека нужного государству, он пробыл семь лет. Пристрастился рисовать безобидные карикатуры на своих товарищей, -- сходство было сильное. Кроме того, он хорошо пел, играл на гитаре и скрипке, сочинял стихи.

Состоялся выпуск. Федотов окончил курс первым учеником, и, по заведенному обычаю, его имя было высечено на почетной мраморной доске. Павел Андреевич получил офицерское звание, погостил в родительском доме, а затем, согласно предписанию, отправился в Петербург в лейб-гвардии Финляндский полк.

Казалось бы, невелика разница: из одной казармы в другую; но жизнь была уже совсем иная. На все требовались деньги. На предвиденные и непредвиденные расходы, а в гвардии — во что бы то ни стало! — держать тон. Для «тона» был нужен хорошо обустроенный быт, собственный денщик, блестящий внешний вид. Офицерского жалованья на это никак не хватало, а деревенек с крепостными у Павла не было. Вот когда Федотов ощутил свою унизительную бедность! Он экономил на еде, душу отводил на стихотворных зарисовках. «Позубоскалили, отвели душу, и — легче».

В полку, кроме карандашных карикатур, Федотов писал портреты, причем в громадном количестве. Именно портретирование открыло ему ту радость, то неповторимое наслаждение, которое дает рисование с натуры: наслаждение зорко вглядываться в человека, сидящего перед тобой и переставшего быть просто твоим знакомцем — он уже обратился в некий мир, который надо постичь. Репутация полкового Рафаэля ласкала самолюбие Федотова, но ни к чему серьезному не обязывала. Чтобы вырваться из этого сладкого плена, он стал посещать вечерние классы Академии художеств. У него был талант, был и характер. Федотов взялся за дело серьезно.

Но молодость — это молодость. «Как румяны рассветы, как ясен свет дня — родилась на свет моя Катенька! На первом имени, каком я научился вдохновляться, душой стремиться, развиваться, то имя — Катенька! Ей, ей, за весь успех мой обязан. Сердце мое Катенька связала цепью сладкой!» Эту трогательную наивность Федотов сохранил до конца своих дней. Друзьям, даже близким, о любви своей ничего не говорил.

Головачевы были соседями Федотовых по Москве. Катя Головачева была на четыре года моложе Павла, он играл с ней, расчесывал кудри, на руках пытался носить. Когда уехал в Петербург, Головачевы вскоре тоже оказались там: родители Кати решили, что ей пора выходить в свет. Любовь началась, вроде бы шутя, играючи, но вскоре влюбленные уже не мыслили себя друг без друга. Предполагалось, что Головачевы уедут в Москву, но опять вернутся. И будущее Павла с Катей стало туманным.

Беспокойный был год. К счастью, Федотову дали четырехмесячный отпуск, и он выехал в Москву.

Дома — нищета. Но рядом — Катя! Встречи были ежедневны, разговоры нескончаемы. Положение обоим представлялось простым, и надо было только набраться терпения: сначала до следующей встречи, а потом, Бог даст, и до того момента, когда обстоятельства окажутся вполне благоприятными.

Я наряжу тебя в пышной фантазии

Лучше, чем жен своих деспоты Азии, —

Солнце пришью ко груди,

В косу — луну диадемой вверх рожками,

Старшие звезды — сережками, брошками...

Так мечталось Федотову, и об этом он писал Кате в стихах. Но Катина маменька строила совсем иные планы. Снова повезла дочь в Петербург — показывать свету и заманивать женихов. Федотов, по мнению маменьки, в мужья Кате не годился.

|

|

Что проку от мужа, у которого на руках многочисленное семейство, и он вынужден даже свое небольшое жалованье делить пополам — им и себе? Что за жизнь будет у Катеньки, когда каждый кусок, каждая ленточка на счету?

Катеньке был нужен только Павлуша! Однако мамушки, кумушки и свахи так заговорили бедную девушку, так напугали будущим, что ей стало страшно. Она согласилась выйти замуж за человека с более устойчивым материальным положением. Но как соглашалась! Картина «Сватовство майора», написанная Федотовым в 1848 году, лучше всего передает это. Родители сбывают дочку с рук. Невеста, как большая светлая птица (хотя, увы, не без жеманства, уже привитого светом), рвется к спасительной двери. В чертах невесты -- черты Катеньки Головачевой.

Свадьба Кати состоялась 9 ноября.

... Со вчерашнего дня

Ее нет для меня. —

Уж с другим под венцом

Поменялась кольцом;

Ему верною быть

Его нежно любить

Клятву Богу дала, —

Перед Богом лгала!

Для Федотова свадьба Кати рушила не только надежды на счастье, она рушила веру в разумность мира!

СВЕЖИЙ КАВАЛЕР

Громадный дар, отпущенный Федотову природой, рос с каждым днем. В 1844 году Павел Андреевич простился со своим полком, ибо совмещать военную службу с серьезными занятиями искусством было невозможно. Вместе с ним получил отставку и верный его слуга Аркадий Коршунов. Поселились они на Васильевском острове, в тесной квартирке.

Без сожаления круто изменил Федотов порядок своей жизни, целиком отдавшись живописи. С раннего утра Павел Андреевич усаживался за свои эскизы и этюды, кутаясь от холода в тулупчик. До друзей порой доходили слухи, что он работает утром, вечером, ночью, работает так, что «смотреть страшно».

Федотову виделась жизнь подобием гигантского муравейника: никто не живет по-настоящему, все играют заданные роли. Одним роль — пускать пыль в глаза; другим — с жиру беситься; третьим — прозябать, но ни в коем случае не признаваться в этом. Воплощая свои наблюдения в рисунках, картинах, он как бы отворял зрителю дверь в современную Россию.

На картине «Свежий кавалер» — промотавшийся дворянин, который получил третьестепенный орден. Но какая пропасть важности! С утра, с завитыми на газету волосами, толком не проспавшись после попойки, он надевает орден на засаленный халат и, хвастая перед служанкой, надувается, как индюк! Служанка не склонна им любоваться. Она насмешливо подает «благородию» брошенные им за дверью сапоги, а под столом — с муками пробуждается вчерашний собутыльник хозяина.

|

|

Картину «Свежий кавалер» Федотов отправил на суд своему кумиру Карлу Павловичу Брюллову. Через несколько дней был приглашен к нему.

Больной, бледный, мрачный сидел Брюллов в вольтеровском кресле.

— Что вас давно не видно? — был первый его вопрос.

— Я не смел беспокоить.

— Напротив, ваша картина доставила мне большое удовольствие, а, стало быть, и облегчение. И поздравляю вас, вы меня обогнали! Отчего вы никогда ничего не показывали?

— Я еще мало учился, я еще никого не копировал.

— Это-то, что не копировали, и счастье ваше! Вы открыли новое направление в живописи — социальную сатиру; подобных работ русское искусство до вас не знало.

Через год на Академической выставке Федотов представил несколько своих полотен, рисунков и сепий. Публика была ошеломлена! Обращение к совершенно новым темам, критическое отношение к действительности, новый творческий метод, -- Федотов поднял жанровую живопись до уровня социальной значимости! Совет Академии художеств единогласно признал Федотова академиком.

После Петербурга произведения Федотова были выставлены в Москве. Толпы зрителей стояли перед ними -- невиданными еще в русской живописи, целиком выхваченными из жизни, полными мысли и здорового юмора. Газеты и журналы затрубили художнику восторженную хвалу, сопоставляя его творчество с творчеством Гоголя. От аристократических московских гостиных до каморок рыночных торговцев -- только и разговоров было, что о работах Федотова.

В кругу художников на Федотова стали смотреть как на честь и гордость русской школы

ЗАВТРАК АРИСТОКРАТА

Однако вскоре отношение к творчеству Федотова резко переменилось. Критики стали усматривать в его произведениях «злобу и сатирическую насмешку над изображаемыми лицами». В прессе началась травля художника. Особенно старался журнал «Москвитянин», называя живопись Федотова «временной», заявляя, что ей «не может быть места в христианском обществе».

В результате у Федотова не стало заказов на рисунки. Гравюры с картин, чтобы растиражировать и продать, он делать не мог -- не разрешал цензурный комитет. Это очень сильно подействовало на умонастроение художника: мир не желал исправляться, напротив, он становился все непригляднее. И все же Павел Андреевич продолжал работать, находясь во власти своих замыслов. Иногда он рассказывал друзьям о темах будущих картин — и это были изумительные по мысли и вдохновению темы!

Между тем на душе было тревожно. Хорошо, что рядом находился Аркадий Коршунов. Золотой человек, истинный подарок судьбы! Хитроватый, ворчливый, экономный, предприимчивый, он являл собой простого русского человека в его лучшем виде. Он горячо проникся личностью своего хозяина, его интересами и заботами, и Федотов платил ему той же преданностью. Когда Коршунов заболел, Павел Андреевич, никогда не бравший денег в долг, впервые взял, чтобы выкупить дорогое лекарство.

Денег не хватало панически. Как-то раз Федотов в садике возле дома играл на гитаре. Любопытные прохожие останавливались, слушали, и скоро их набралось много. Федотов не замечал. Зато заметил Коршунов, и сразу сообразил, как извлечь из этого пользу. Он впустил зевак в садик: пусть слушают музыку хозяина, но чтобы дали за это денщику «на чай».

К обеду он подал Павлу Андреевичу хорошее вино и закуску. Федотов не был столь мечтателен и отрешен от жизни, чтобы не удивиться яству. Пришлось Коршунову выкладывать правду. Федотов прекратил посещение любителей его игры. Не помогли и ворчливые ссылки Коршунова на то, что именно он вытягивает хозяйство, и незачем барину командовать.

Стараясь поправить денежное положение, Павел Андреевич решил издавать иллюстрированный сатирический журнал. Однако первая же его попытка в этом направлении была пресечена правительством. В свою записную книжку художник внес горькие строки: «Я боюсь всего, остерегаюсь всего, никому не доверяю, как врагу...» Друзья предлагали ему жениться на богатой невесте, но он наотрез отказался. Сам же когда-то писал:

Как иные на чужой счет жуют:

Работать ленятся,

Так на богатых женятся.

Бедности он не стыдился; хуже — скрывать нужду. Как раз в это время появился фельетон И. А. Гончарова о богемной жизни, какую вела тогда вся золотая молодежь Петербурга, начиная с гвардейских офицеров.

Аристократическое нищенство! Затейливые похождения, широкие жесты, швыряние денег на удовольствия, карты, постоянное вранье о получении большого наследства. И огромные займы под явную неуплату. «А пробовал ли ты нечаянно приезжать к таким людям домой и заставать их врасплох?» — спрашивал Гончаров, зная, что эта «богема» порой не имеет даже обычного куска хлеба.

Федотов тоже не раз вышучивал жизнь напоказ. Под впечатлением фельетона он начал картину «Завтрак аристократа». Изобразил момент, когда хозяин сидит в роскошно-показном интерьере, но, услышав шаги незваного гостя, прячет кусок черного хлеба, составлявший весь его завтрак. Смешно и нелепо выглядит рядом с «аристократическим завтраком» реклама устриц, оставленная, как бы случайно, на стуле.

|

|

Картина не несет сатирического оттенка, она иронична. Аристократическое нищенство было порождением широкой русской натуры. Среди нищих аристократов имелись и друзья художника: офицеры, писатели, живописцы, — безалаберные и бескорыстные. Федотов работал над картиной без напряжения -- что дало ему некоторую передышку: организм словно готовил его к чему-то высокому, сложному, где будут нужны и нервы и силы.

АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!

Родные из Москвы писали Павлу Андреевичу о своем бедственном положении: у сестры умер муж, осталась одна с маленькими детьми; отцу шел девятый десяток. Необходимо было что-то предпринимать, и в отчаянии Федотов принялся копировать собственные картины для продажи. Это было легче, чем писать новые: не приходилось обдумывать сюжет, не спать по ночам в поисках творческого решения. Но копии отнимали драгоценное время, и художник решился на то, на что всё еще не решался: продать «Сватовство майора» генералу Прянишникову, который давно хотел иметь ее у себя.

Генерал, пользуясь безвыходностью художника, выторговал «Сватовство майора» за полцены, и от этой сделки у Федотова появилось уже ощущение полной беспросветности. Написал в своей тетрадке:

Всё план за планом в голове...

Но жребий рушит эти планы...

О, не одна нам жизнь, а две

И суждены, и даны.

А тут еще знакомый по офицерскому корпусу рассказал, что всю зиму промаялся в деревенской глуши. В избах — по двое, трое. Графин водки, постепенно осушаемый за день, вечерние сборища поочередно друг у друга или у полкового командира — с картами, ромом, от которого наутро нестерпимо болит голова. Пустая болтовня, пересказывание былей и небылиц, пьяные забавы, кровавые стычки, — монотонность повторяемых будней делается постепенно кошмаром, гибнет человеческая душа, обреченная на ничто.

Под впечатлением этого рассказа Федотов взялся за картину «Анкор, еще анкор!» Представил зрителю два мира одновременно. В одном — огонек из соседнего дома, торжественный покой зимней ночи, в другом -- зловещая прокуренная каморка с пьяным офицером, гоняющим несчастного пса, и безысходность скуки. Горящие краски превратили каморку в преисподнюю, где в тоске мается человек, не менее несчастный, чем загнанная собака.

|

|

Такой силы социального обличения, такой остроты критической мысли Федотов раньше не достигал. Во всей мировой живописи нет другой картины, в которой были бы показаны глубочайшая тоска и бесполезность жизни, способные довести человека до сумасшествия.

«А я похож на этого бедного пуделя, — думал художник. — “Анкор, еще анкор!” — говорит мне судьба, и я покорно принимаюсь перепрыгивать через очередное препятствие. Как я устал!..»

Замах был слишком велик. Федотов далеко обогнал своих современников, шагнув в искусство сразу ХХ века. Он совершил слишком много для человека, у которого только одна голова, одна пара рук и одна жизнь. Кроме того, «Федотов был явлением. неожиданным и единым. Когда он. «стал угрожать», на него восстали, и он был раздавлен»./p>

118 ноября 1852 года денщик Федотова Коршунов проводил Павла Андреевича до самой могилы на Смоленском кладбище, безутешно рыдал, а затем сгинул неизвестно куда.

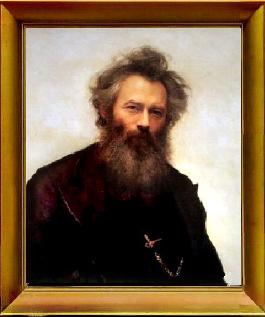

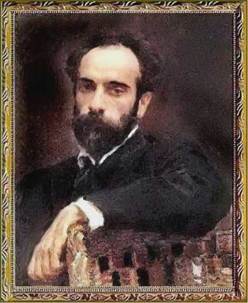

Иван Константинович Айвазовский (1817 - 1900)

ВЕНЕЦИЯ

Семья Гайвазовских жила в Феодосии в армянской слободке, и оттуда виднелось море. Это море стало самым любимым для Ованеса. Он смотрел на утлые лодки и торговые корабли, и когда немного подрос, то рисовал их самоварным углем на заборах.

Случилось, что рисунки мальчика увидел городской архитектор Яков Христианович Кох. Пораженный его художественными способностями, он купил Ованесу кисти и краски, преподал несколько уроков по живописи, и рассказал об одаренном парнишке градоначальнику Феодосии Казначееву.

Попечительством Казначеева Ованес был устроен в феодосийское трехклассное училище, а затем в Симферопольскую гимназию. Окончив ее, он отправился в Петербург, поступил в Академию художеств, и вскоре стал одним из лучших ее учеников.

В ту пору в северной столице блистал некий живописец из Франции.

Малоодаренный, но широко известный благодаря шумихе, поднятой вокруг него друзьями и соотечественниками. Не справляясь с большим количеством заказов, француз взял в помощники Гайвазовского. Но подмастерье оказался сильнее его. Завидуя таланту Ованеса, француз наклеветал на него царю, и для юноши настали черные дни. Больше полугода тяготела над ним царская немилость. Те, кто раньше хвалил Ованеса, теперь заявляли, что знать ничего не знают и никогда не видели его работ.

Однако француз к той поре совершенно зазнался, стал дерзок даже с лицами близкими ко двору, и Николай I велел ему покинуть Россию. Прошло несколько дней, и царская опала для Гайвазовского кончилась.

А вскоре последовало распоряжение: академисту Гайвазовскому сопровождать великого князя Константина в первом практическом плавании по Финскому заливу.

Ованес вступил на палубу корабля. Сердце его радостно билось: до этого он только с берега любовался фрегатами. Во время плавания молодой художник смог по-настоящему оценить красоту Балтики. Даже в серые облачные дни невозможно было оторваться от созерцания своенравного моря!

Экипаж корабля скоро полюбил его, матросы охотно слушали его рассказы о родной Феодосии, офицеры учили Ованеса разбираться в устройстве корабля — их удивляло, как быстро юноша постигает эту сложную науку. Нравилась экипажу и неустрашимость Ованеса: во время штормов он не прятался в каюте, а оставался на палубе и делил с командой все опасности.

В 1837 году Ованес получил Большую золотую медаль за картину «Штиль» и право на длительную поездку в Крым, а затем — в Европу. Вернувшись в Феодосию, он по утрам уходил к морю, много писал, и неутомимо боролся за солнце на своих картинах.

В Феодосии бросали якоря боевые корабли Черноморского флота, и однажды генерал Раевский — начальник Черноморской береговой линии — пригласил Гайвазовского отправиться с ним на Кавказ наблюдать боевые действия. Во время похода русским пришлось вступить в серьезный бой у Субаши. Отвага и смелость Гайвазовского, проявленные в боевой обстановке, вызвали к нему симпатию моряков, и соответственный отклик в Петербурге.

В июле 1840 года Гайвазовский отправился в Италию. Первой на пути странствования художника была Венеция — город, построенный в XII веке на четырехстах тысячах сваях из прикамской лиственницы. Итальянский историк писал о Венеции: «Благополучие ее населения обеспечивается всемирной торговлей и прочностью свайных сооружений города на островах — пермскими карагаями».

В Венеции находился армянский монастырь святого Лазаря, где жил брат Ованеса — Саргис (в монашестве Габриэл), которого мальчиком увезли из Феодосии. В монастыре он изучал восточные языки, историю и богословие. Наставники гордились им.

|

|

Прибыв в Венецию, Ованес первым делом поехал к брату. Когда добрался до монастыря, старый монах-армянин проводил художника в келью Саргиса, и Ованес увидел худощавого молодого человека с бледным лицом затворника, редко выходящего из помещения. Стол в келье был завален книгами, старинными рукописями. Ованес озирался, ощущая невыносимую боль в сердце. Но брат- монах смотрел на него спокойно, расспрашивал о родных бесстрастно, голос его ни разу не прервался волнением.

Ованеса оставили ночевать в монастыре. В ту ночь, проведенную без сна, он почувствовал, как что-то оборвалось в его жизни и выпало из нее. Перед глазами возникал родительский дом, нужда, в которой проходило детство. Это из-за нее отец и мать отдали Саргиса в монастырь, а его, Ованеса, на побегушки в феодосийскую кофейню. Только участие Казначеева помогло Ованесу избегнуть той пропасти, куда толкала жизнь. Ованес тихо плакал, он оплакивал брата, друга детских игр, шаловливого выдумщика, для которого теперь вся жизнь была в келье.

Утром брат сказал Ованесу, что с некоторых пор ему стало казаться странным, что фамилия Гайвазовский больше напоминает польскую фамилию, нежели армянскую. Изучая старинные книги и рукописи, он узнал, что после разгрома турками древнего армянского государства и его столицы Ани, десятки тысяч армян спаслись от преследований в других странах, в том числе в Польше. Настоящая фамилия Гайвазовских -- Айвазян, но среди поляков постепенно обрела польское звучание — Гайвазовский.

Ованес с тех пор стал подписывать свои картины — Айвазовский. А так как его чаще называли не Ованесом, а Иваном, стал писать -- Иван Айвазовский.

В Венеции он написал несколько этюдов, и через два года приступил к картине «Венеция», которая стала напоминанием о печальной встрече с братом.

НАВАРИНСКИЙ БОЙ

В жизни Айвазовского началась пора беспрерывных странствий. В Европе он стремился увидеть все новые и новые приморские города, гавани, порты. Он много писал, его картины выставлялись во Франции, Англии, имели громадный успех, и кое-кто поговаривал, что Айвазовский вероятно в Россию уже не вернется.

Но он вернулся.

В Петербурге Иван Константинович получил заказ от Морского министерства написать картины всех русских военных портов на Балтийском море. По исполнении этого сложного заказа ему присвоили почетное звание художника Главного морского штаба с правом носить адмиральский мундир. Однако к весне 1845 года художник затосковал по родной Феодосии. Ничто не могло удержать его в столице: ни росшая с каждым днем слава, ни обеспеченный заработок, ни всеобщее внимание и предупредительность.

Вернувшись домой, Иван Константинович построил на окраине Феодосии дом с мастерской, и с тех пор постоянно жил и работал в любимом городе.

В 1848 году художник окончил картину «Наваринский бой», помня, как ребенком еще уносился мыслью в далекую сражающуюся за свою свободу Грецию. Тогда в Феодосии только и говорили что об этой маленькой, но героической стране: и моряки, и торговцы на базарах.

Бои за освобождение Греции, и ее захват велись с 1770 года с временной переменой успеха сторон. В ноябре 1822 года город Мисолунги был осажден 11-тысячной турецкой армией Омара-паши. Оборону вел небольшой греческий гарнизон, и за пределами Греции многие уже не верили в возможность возвратить эту цветущую страну законным наследникам Гомера и Фемистокла.

Однако гарнизон оборонялся с таким мужеством, что по истечении трех месяцев Омару-паше пришлось снять осаду. В мае 1825 года Мисолунги вновь был осажден турками. Вновь упорно оборонялся силами гарнизона и местных жителей. Успехи Омара-паши были столь незначительны, что пришлось обратиться за помощью к египетской армии. Но и тогда лишь через три месяца город был взят штурмом.

Героическая оборона Мисолунги вызвала широкий международный резонанс. Англия, Франция и Россия послали помощь. 20 октября 1827 года союзные эскадры, насчитывающие в общей сложности 27 кораблей, начали сражение в Наваринской бухте. Русские корабли находились в центре позиции, принимая на себя основные удары турецко-египетских сил. Корабль «Азов» первым вступил в сражение против пяти неприятельских кораблей, получив в ответ град ударов. Моряки задыхались в дыму и пламени, но обливались водой и снова бросались к пушкам. После меткого выстрела на одном из вражеских кораблей переломилась грот-мачта. Почти одновременно снаряд с «Азова» попал в крюйт-камеру другого турецкого корабля, и тот мгновенно взлетел на воздух. Но и сам «Азов» был изранен. И все же его моряки пустили ко дну еще одно турецкое судно. Сражение длилось четыре часа.

|

|

Русские уничтожили большую часть турецкого флота.

Весь русский народ в те дни повторял два имени — корабля «Азов» и его командира Лазарева! За свой подвиг Михаил Петрович Лазарев получил звание контр-адмирала, а корабль «Азов» был отмечен высшей наградой: впервые за всю историю русского флота кораблю вручили кормовой флаг со знаменем Святого Георгия.

В 1829 году Греция стала независимой.

На своей картине Иван Константинович изобразил битву «Азова» с фрегатом Тахира-паши. «Азов» сильно поврежден, однако художник всем строем композиции показал наступательный порыв русской эскадры, не оставляя никакого сомнения в исходе баталии.

Наваринское сражение — последнее в истории деревянного парусного флота. Много героических сражений в летописи русского флота, но Наваринское — самая величественная страница. Это был самоотверженный подвиг во имя свободы другой — порабощенной — страны.

ДЕВЯТЫЙ ВАЛ

Море внушало Айвазовскому безграничное восхищение. Он артистично передавал игру волн, эффекты освещения, разнообразные состояния атмосферы. Он создавал свои картины на совершенно новой творческой основе: не с натуры, а исключительно по памяти, превосходно зная, как образуется волна в зависимости от состояния погоды, влияния ветра, внутренних сил водной массы, облаков и солнца.

Маринистов уровня Айвазовского за всю историю живописи мир знал не больше десяти, и все же на Западе многие не признавали его дара. «Странную, непрестанную борьбу ведет посредственность с теми, кто ее превосходит!» — возмущался Бальзак.

В высокой феодосийской мастерской художника не было больших окон, из которых он мог бы наблюдать море и небо. Свет проникал через узкие оконца, расположенные под самым потолком. Это было сделано специально — для того, чтобы не отвлекаться от работы, храня в своем сознании образ заранее продуманный. «Писать молнию, порыв ветра, всплеск волны — немыслимо с натуры, — говорил Иван Константинович. — Художник должен запоминать их. Сюжет картины слагается у меня в памяти, как у поэта; сделав набросок на клочке бумаги, я приступаю к работе, и до тех пор не отхожу от полотна, пока не выскажусь на нем кистью».

Однажды пришло в Феодосию торговое итальянское судно, капитан которого был давним приятелем Айвазовского. Он привез художнику подарки, и рассказал, что революционные батальоны Италии под командованием Гарибальди воюют с Австрией за полную политическую и национальную независимость родины. Множество добровольцев из разных стран примкнуло к гарибальдийцам, есть среди них и русские.

После отъезда капитана Иван Константинович заперся в своей мастерской. Сидел в кресле, закрыв глаза, и со стороны могло показаться, что он спит. Однако мысль его работала. Вставало в памяти детство: он с другими мальчишками помогает рыбакам выгружать серебристую, трепещущую рыбу. Во время отдыха рыбаки рассказывают о страшных бурях на море, о кораблекрушениях. Вспоминалось, как в Бискайском заливе корабль, на котором плыл Айвазовский, попал в жестокий шторм. Все пассажиры тогда обезумели от страха, он тоже испытывал сильный страх, но держался рядом с капитаном. Чудом они добрались до Лиссабонской гавани.

Вспомнилась буря в Финском заливе: люди на хрупкой скорлупке -- как иначе назвать рыбачий баркас среди волн? — боролись со стихией.

|

|

Когда Айвазовский, наконец, открыл глаза, руки его сами потянулись к палитре и кисти.

Над бушующим океаном встает солнце. Его лучи открывают настежь ярко- алые ворота в грядущий день. И теперь только стало возможно разглядеть все, что недавно скрывал мрак. Еще вздымаются гребни яростных волн. Одна из них самая страшная — ее называют девятым валом. С бешеной силой и гневом она вот-вот обрушится на потерпевших крушение, а усталые измученные люди судорожно вцепились в обломки мачты. — выдержать, выдержать!

На полотнах Айвазовского прежде были сцены тщетной борьбы человека со стихией. Огромные волны вовлекали людей в бездонную пучину, губили последние надежды, а немногие оставшиеся в живых вместе с жалкими обломками корабля безжалостно вышвыривались на прибрежные утесы. Грозным и роковым было его море!

Теперь же всё обстояло иначе. Свет, солнце вступили в союз с людской волей. Буря еще напрягает свои уставшие за ночь мышцы, но вот-вот — и пройдет последний, девятый, вал.

В этой картине заключалась вера в победу гарибальдийцев. И когда полотно было выставлено, зрителей восхитил не только вложенный в него смысл, но и непревзойденный талант художника: море заполнило полотно до краев; казалось, вот-вот — и вода выплеснется, хлынет в гулкие и просторные залы.

СРЕДИ ВОЛН

Более шестидесяти лет изо дня в день Иван Константинович вставал к мольберту. Писал не только море: украинские степи, поросшие седым ковылем, чумацкие возы на крымских дорогах, прибрежные города и гавани. На деньги, заработанные собственным трудом, украсил родную Феодосию фонтаном, провел водопровод, хлопотал о строительстве железнодорожной ветки.

В 1899 году Россия готовилась отмечать 100-летие со дня рождения Пушкина. Московский Исторический музей обратился к Айвазовскому с просьбой написать картину, где был бы изображен поэт, поскольку Айвазовский знал его лично. И Иван Константинович вновь пережил ту первую встречу с поэтом, случившуюся в Петербурге на академической выставке 1836 года. «Вы южанин, но великолепно передаете краски севера», — похвалил Александр Сергеевич его работу «Чухонцы на берегу Финского залива». Что с ним творилось! Сам Пушкин похвалил.

Они потом не раз встречались: юный академист и великий поэт, и всегда Александр Сергеевич был к нему ласков.

Когда Пушкина смертельно ранили на дуэли, горе Ованеса не знало границ. У дома на Мойке, где умирал Пушкин, Ованеса стискивала толпа, с такой же надеждой, как и он, ожидающая, что поэт поправится. Переминались с ноги на ногу, прислушивались к каждому слову, произносимому о поэте... В тот день Ованес отморозил ноги.

Двадцать девятого января в два часа сорок пять минут пополудни Александр Сергеевич скончался. После стольких надежд, пусть зыбких, такой удар был непереносим! Из-за отмороженных ног Ованес не мог пойти проститься с ним. Тогда приятель достал салазки и в салазках повез Ованеса через Неву к дому поэта.

|

|

Айвазовский боготворил Пушкина! Не расставался с его книгами. В них с возрастом еще сильнее открывались ясность и гармония, вечная хвала природе и жизни. К пятидесятилетию со дня гибели поэта Иван Константинович

в содружестве с художником Репиным написал картину «Пушкин у моря». Это одно из самых значительных полотен о Пушкине.

Письмо, полученное от Исторического музея, напомнило художнику, что человеческая жизнь имеет свои пределы, что время идет безостановочно, а он еще не осуществил всех замыслов, когда в мечтах являлись очертания будущих картин о поэте.

В тот же день Айвазовский натянул на подрамник колоссальных размеров холст. Он воплотит море по-пушкински! Взошел на высокий помост. Картина будет называться «Среди волн». Писал по вдохновению, без заготовленных этюдов.

Вот уже и холст разделен на две части: вверху темное грозовое небо, а под ним — бушующее море. Вот и центр, где, как в воронке, кипит первозданный хаос, из которого вздымаются две волны.

Прощай же, море!

Не забуду

Твоей торжественной красы

И долго, долго слышать буду

Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы

Перенесу, тобою полн,

Твои скалы, твои заливы

И блеск, и тень, и говор волн.

Послушная кисть не прекращала своего бега по холсту, но дух художника находился среди волн, любовался кипящим круговоротом прозрачных валов, игрой зеленовато-голубых и сиреневых тонов. Это они звучали аккордом: «Он был, о море, твой певец!»

Слух о том, что Айвазовский за десять дней написал колоссальную картину, быстро распространился по Крымскому полуострову. К Айвазовскому устремились живописцы и копиисты из Симферополя, Ялты, Севастополя. Едва увидев огромное полотно, каждый из них понимал, что для создания такой картины требуется целая жизнь.

Картина «Среди волн» обрела свое жилище в галерее Айвазовского. Никуда она не будет отправлена отсюда до конца жизни художника, а затем, по завещанию, перейдет вместе с галереей в собственность Феодосии.

. А в мастерской рождались новые картины: «Пушкин у Гурзуфских скал», «Пушкин на вершине Ай-Петри при восходе солнца»... Айвазовский отдавал свою дань поэту.

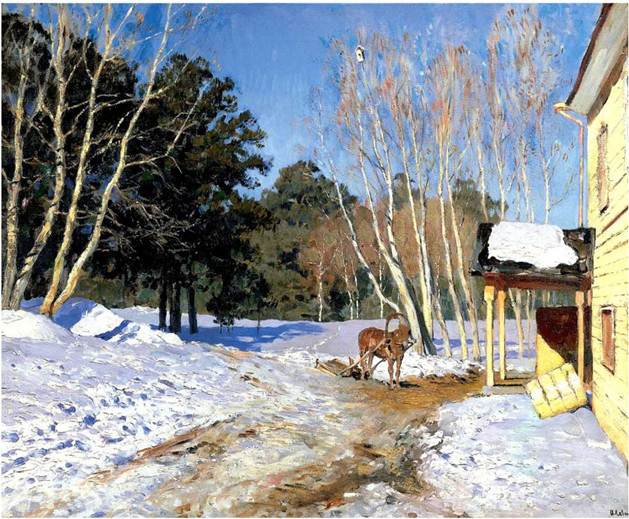

Алексей Кондратьевич Саврасов (1830 — 1897)

ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ

Это произошло совершенно неожиданно. Секретарь Совета Московского художественного Общества господин Сабоцинский вдруг пригласил к себе Саврасова и сказал:

— Дорогой Алексей Кондратьевич, вы преподаете в Училище живописи, но вот уже несколько лет ваш класс почти пуст. Вследствие этого принято решение лишить вас квартиры, которая была предоставлена вам Училищем. Квартира будет отдана другому преподавателю. Он уже подал соответственное прошение.

Саврасов был ошеломлен! Он десять лет занимал с семьей казенную квартиру, и теперь ему отказано в жилье!

Да, последние годы в его классе занимается не более пяти человек, но не он виноват: таланты не планируются, они — рождаются; придет время, и число учеников возрастет. И если его так бесцеремонно лишают квартиры, значит, администрация Училища просто не заинтересована в нем как в педагоге.

Это был сильный удар. Первый после стольких лет внешне благополучной жизни. В «большом доме», где были преподавательские квартиры, все жили как одна семья, и теперь Саврасов выпадал из этого профессионального содружества, становился каким-то изгоем. Было обидно и унизительно!

Алексей Кондратьевич подал в Совет прошение о длительном отпуске: «Имею частное поручение выполнить рисунки и картины зимнего пейзажа на Волге, покорнейше прошу Совет уволить меня со службы на пять месяцев».

«Зимний пейзаж на Волге» было отговоркой, настолько беспомощной, что придумать ее мог только кроткий, стеснительный Саврасов. Все понимали: художник бежит из Москвы.

Он покинул Москву вместе с женой и двумя дочерьми. Ехали поездом по недавно открытой Московско-Ярославской железной дороге. За окном тянулись заснеженные поля и леса. Чего только не передумал Алексей Кондратьевич за этот путь, чего не вспомнил! Всю жизнь свою переворошил.

Он родился в московской купеческой семье. Отец хотел сделать из него купца, но Алеша таких разговоров избегал. Краски! Вот что было нужно ему.

Отец всеми силами выкорчевывал из сына пристрастие к рисованию, на холодный чердак запирал: рисуй, морозься, коли невтерпеж! И Алеша рисовал.

За пейзажики, пользовавшиеся спросом у торговцев пирогами и сбитнем, лавочник платил ему 6 рублей за дюжину — деньги большие. Алеша хоть этим старался смягчить отца.

А отец, наоборот, надеялся сломить упрямство сына, хоть внутреннее чутье подсказывало ему, что непутевый отрок не бросит своего занятия.

Алексей поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества.

В классах Алеше открывалось много нового, важного, такого, о чем он и не подозревал, но при всем том Училище его не удовлетворяло. Он уже владел большим душевным багажом, а его познания оставались почти не тронутыми: слишком далека была академическая школа от каждодневного бытия, от живой природы.

Алексей чувствовал удовлетворение лишь тогда, когда задавали писать с натуры. Тут он мог развернуться во всю широту, вкладывая трепетную любовь к самому простому кустику, ручью, овражку.

В мае 1854 года Училище посетила президент Академии художеств великая княгиня Мария Николаевна. Посмотрев выставку работ художников и учеников, лестно отозвавшись о тех и других, она приобрела несколько картин, в том числе две картины Саврасова.

Спустя некоторое время, пришел высочайший приказ явиться Алексею Саврасову на дачу княгини, писать виды под Петергофом. Из всех учеников и молодых художников — единственному.

Мария Николаевна встретила его приветливо. Сумела за непринужденностью и простотой обращения не дать почувствовать бесконечнуюдистанцию между ними. Спросила Саврасова, как он думает устраивать свое будущее? Для художника настала решительная минута, от которой зависела его судьба.

— Хочу возвратиться в Москву, — ответил он просто и искренне.

Великую княгиню несколько озадачили его слова: Саврасову нетрудно было догадаться, что она, президент Академии, желает покровительствовать ему.

Что ж, пусть поступает, как знает, она не смеет стеснять его свободы.

Саврасов написал на даче великой княгини две картины. Обе были показаны на годичной выставке в Академии, и двадцатичетырехлетний художник был удостоен звания академика. В Москве ему предложили место преподавателя в Училище, и вскоре он вошел в пейзажный класс как педагог.

— Молодо, свежо. — рассматривал работы воспитанников. — А вот тут замучено, старались очень. Не надо стараться, муза не любит, возвышайтесь чувством. А вот тут подражательно. Надо идти своей дорогой, делать на свой лад, по своему разумению.

Алексей Кондратьевич чувствовал себя не столько педагогом, сколько старшим товарищем, художником с большим опытом. Большой ростом, сильный и мощный, он казался ученикам добрым доктором. Никогда не сердился, говорил застенчиво, робко, словно стесняясь.

Ученики угадывали, что он живет в каком-то другом мире. «В Саврасове была таинственная даль чего-то желанного, радостного, неведомого, как райское счастье.» — вспоминал Константин Коровин.

В 1862 году Алексей Кондратьевич совершил длительное путешествие за границу и опечалился, что русское искусство на Лондонской выставке почти не было представлено, хоть Лондонская выставка звала всех прислать образцы художеств за последние сто лет.

Сто лет! А у России явилась вдруг удивительная робость, неимоверная трусливость перед приговором будущей публики. В России наперед уже надрожались от страха, что всё у себя дома плохо и недостойно. И вот вывод: собирается вся Европа смотреть созданное в последние сто лет, узнать, оценить, взвесить — а Россия ей представила только то, что насовали личные интересы да пропустило холодное равнодушие. «Неужто в русском искусстве столь самобытном, столь разнообразном, нечего было показать европейскому зрителю? — негодовал Саврасов. — Отвергнуто все, что составляет славу и гордость отечественной живописи, отвергнуто из пренебрежительного отношения к национальным сокровищам, из-за чиновничьей ограниченности и раболепия перед всем иностранным!»

Из этого путешествия Алексей Кондратьевич извлек для себя следующее: сила познания и сила самобытности — главное в искусстве. Таким и вернулся в Москву. Говорил ученикам:

— Нужно изучать великие творения прошлого, но не подражать им, не копировать. Если ты русский, родился и вырос в отчем краю, то и работы твои должны напоминать о России, должны быть пропитаны ее духом. Она заслуживает этого.

В Училище Саврасов чувствовал недоброжелательность к себе. То ли зависть была к тому, что его любили ученики, то ли непонимание его творчества. Он уже пятнадцать лет руководил пейзажным классом, но все еще оставался младшим преподавателем.

А теперь вот выкинули из квартиры; и едет он, сам не зная куда, и не знает, что будет с ним и его семьей.

Беспокойство оказалось напрасным, Саврасовы устроились в Ярославле хорошо, хотя и не без хлопот. Московские неприятности остались позади, и не хотелось о них вспоминать. Только ученики будоражили душу Алексея Кондратьевича: как они там?

Третьяков в письмах советовал ему вернуться в Москву, выражал искреннее желание помочь, но Саврасов не мог этого сделать: требовалось время, чтобы забыть пережитое унижение.

В феврале у Саврасовых родилась дочь. Очень слабенькая. Через несколько дней умерла. Очевидно, как ни хороши были новые условия, но пережитое в Москве отразилось на состоянии здоровья Софьи Карловны, жены Саврасова.

Горько было супругам, жизнь словно решила мстить за прежний покой. Саврасов смотрел на измученное лицо жены и не знал, чем помочь, чем ответить ее вопрошающему взгляду.

С началом весны сказал Софье Карловне:

— Поеду в деревенскую глушь, поработаю над весенними этюдами.

Она поняла: ему нужно восстановить силы. Когда он писал, он забывал о жизненных передрягах, все внешнее отлетало куда-то, он думал лишь о картине, и окружающий мир для него временно переставал существовать.

Саврасов поехал на север Костромской губернии. Железнодорожной ветки от Ярославля до Костромы еще не было, Алексей Кондратьевич ехал в санях по почтовому тракту. Наезженная дорога темнела среди уныло-однообразных снежных полей, едва пробуждающихся от зимнего оцепенения. Но зато как легко и свободно дышалось весенним воздухом!

— Что, барин, по службе или надобности? — поинтересовался у Саврасова извозчик.

— Я художник. Буду писать картины.

— А что на них будет, на этих картинах-то?

— Да вот, будет, как снег тает, как птицы гнезда вьют, как небо становится будто синька...

— А для чего, барин? Это нам и так известно, привыкли. За весной — лето, за летом осень.

Из Костромы Саврасов поехал в село Молвитино. Большое село со старенькой церковью на окраине. Говорили, что Иван Сусанин был родом из этих мест.

Церковь Воскресения в Молвитине была построена в конце XVII века: белый храм с пятью небольшими куполами. Алексей Кондратьевич пришел, чтобы посмотреть на нее вблизи.

День на краски не был щедрым, но художник вдруг почувствовал всю великую красоту этого весеннего, серого. Мир был влажный, новорожденный... Только весной и именно в марте в средней полосе России льется с небес такой чистый лазоревый свет, на деревьях еще не набухли почки, но они уже насыщены живительным соком.

То ощущение, которым был полон Саврасов по пути в Кострому и в Молвитино, здесь, у околицы обычного неприметного русского села, приобрело особую остроту и силу. Он увидел то, что смутно надеялся увидеть: пробуждение жизни!

Раскрыл этюдник, надел очки. Работал быстро, вдохновенно. Краски, их оттенки, тона и полутона, казалось, сами ложились на холст. Возникал, обретая четкие контуры, замысел будущей картины. Да, именно этот сюжет, именно эти березы, эти грачи, с которыми издревле на Руси связано представление о приходе весны, а с нею — новых радостей и новых надежд.

Только бы суметь передать неповторимость мартовского света и весеннего воздуха! Воздух — главное! Без воздуха нет пейзажа. Серебристо-жемчужный свет, дробясь и растекаясь, стоял перед глазами и получал свое воплощение в этюде для картины.

Весна ставит на крыло птицу и художника. Саврасов работал в радостном упоении. Через несколько дней поехал в Ярославль, охваченный желанием поскорее начать картину.

—Ты доволен, ты улыбаешься? — увидела перемены в нем Софья Карловна.

— Доволен. Ох, как доволен!

Алексей Кондратьевич уединился в своей мастерской. На мольберте стоял совсем небольшой подрамник с натянутым на нем загрунтованным холстом.

|

|

Пейзаж будет небольшим.

Художник работал теперь не спеша, тщательно, дожидаясь, пока краска высохнет, и уже тогда накладывал новый слой. Он не собирался делать картину яркой и звонкой. Излишняя красота так же вредна для картины, как и недостаток ее: отдых нужен глазу и свобода для воображения.

К началу мая 1871 года Саврасов вернулся в Москву. Здесь он уже полностью закончил картину.

В один из летних дней к нему приехал Павел Михайлович Третьяков.