Виктор Михайлович Васнецов (1848 - 1926)

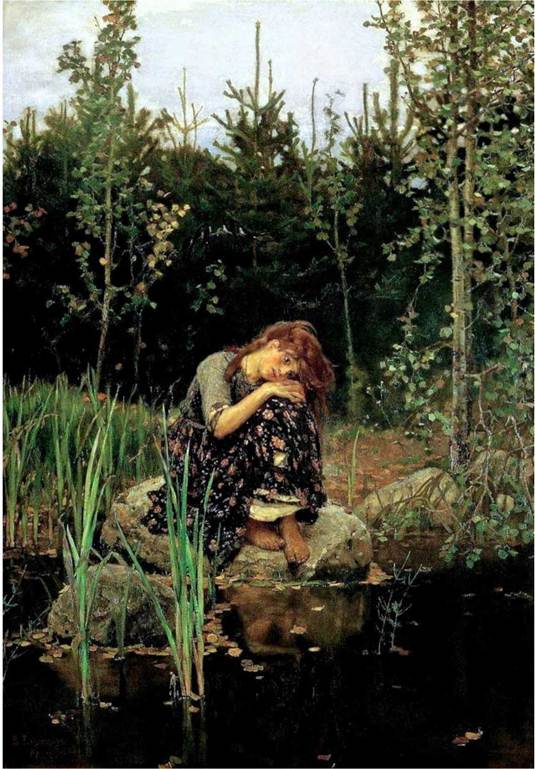

АЛЕНУШКА

Главный свой багаж человек выносит из детства, и что бы ни случилось, как бы потом ни распорядилась судьба, детские впечатления остаются точным указателем при выборе пути. Дом в деревне Рябово Вятской губернии, где провел свое детство Виктор Васнецов, был наполнен сказками. Рассказывала их стряпуха -- долгими зимними вечерами, когда за окнами не видать ни зги, в кухне топится печь, и дети, расположившись вокруг стряпухи, слушают ее тихий старческий голос. Сколько она знала этих сказок! Это была вторая Арина Родионовна. Не мудрено, что, став художником, Виктор Васнецов обратился к сказке. Он раскрывал в своих полотнах узорчатость, нарядность, фантазию, вековую народную мудрость, и, облаченную в поэтическую форму, мечту. Это было новое направление в живописи, поэтому Васнецова приняли не все и не сразу.

«Трудно будет Виктору Михайловичу пробить рутину художественных вкусов», — говорил художник Крамской. И критик Стасов замечал то же: «Русское искусство точно барич навыворот воспитанный: оно было дрессировано так, чтобы говорить и на один манер и на другой: как угодно, только бы не по-своему, не своим языком и голосом. Да еще этим же и гордиться».

Случалось, у Васнецова опускались руки. Что требовало от него общество, он делать не мог, а что делал — того не требовалось. Однажды возле деревни Ахтырка под Москвой, Виктор Михайлович встретил крестьянскую девочку- подростка. В ситцевом дырявом сарафане шла она, погруженная в какие-то думы, одинокая, замкнутая. И столько тоскливой печали выражали ее глаза, что художник припомнил родную Вятку. Там дети тоже рано узнавали тяготы жизни. Отцы уходили на заработки в далекие горы на шахты, где, проработав зиму (их так и называли зимогорами), возвращались домой, рассчитывая гроши, чтобы хватило на всё — на подати и на жизнь. Случалось, не возвращались, гибли в шахтах, оставляя сиротами семерых по лавкам. Не раз видел Витя, как плакали в лесу крестьянские женщины, в голос причитая над своей участью, обняв руками березоньку, грудью прижимаясь к ней и качаясь вместе с ней из стороны в сторону.

У Васнецова явилась мысль написать картину «Аленушка», и неясный еще образ девочки-сиротиночки стал обретать живые, волнующие черты. Он сделал несколько этюдов с крестьянских девочек, несколько пейзажных этюдов, и, собрав материал, приступил к работе.«Камушком на камушке» сидит Аленушка у самого омута, вглядываясь в его темную, зовущую глубину. С милой детской неуклюжестью поджаты ее босые, натоптанные ноги, печально склонилась голова, руки обняли колени. Давно выцвела ее когда-то голубая кофточка, в дырках старенький сарафан. Разметались золотисто-рыжие волосы. Почти некрасиво ее заплаканное лицо. Печален и день без солнышка. Как слезы, падают на темную поверхность омута осиновые листочки.

Картина появилась в 1881 году на московской выставке, полюбилась зрителям своей задушевностью и простотой, но, видя в ней только сказочную Аленушку, публика была несколько в недоумении. По сюжету сказки, Аленушка должна лежать на дне омута, с камнем на шее, а на берегу должен бегать козленочек. Кто же не знает его предсмертного моления о помощи: «Сестрица Аленушка, выплынь, выплынь на бережок! Костры горят горючие, котлы кипят кипучие. Хотят меня зарезати!» Но Виктор Михайлович отбросил игру народной фантазии, бережно сохранив лишь существо сказки — грустное повествование о девушке-сироте. Пейзаж тоже незамысловат: несколько молоденьких осинок и елочек, осока да серые камни. И все же. как много в этом пейзаже нежного, светлого! Как и в образе Аленушки, оплакивающей свою участь.

Произведения такого скорбного, и в то же время светлого единства еще не знала русская живопись. Это был не жанр, не сказка. Это была нежная лирическая поэма.

Простая до последней степени, она вся вылилась из чистого чувства

|

|

«Ясное солнышко», — назвал Васнецова художник Крамской, сумевший понять своеобразие его характера, и почувствовать, как бьется в Васнецове особая струнка.

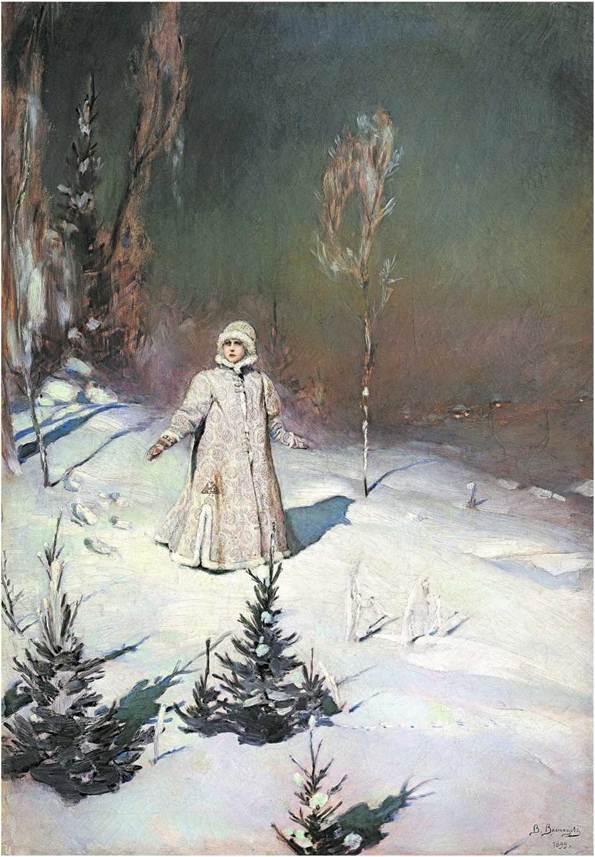

СНЕГУРОЧКА

Большое значение в жизни Виктора Михайловича Васнецова имело знакомство с заводчиком, строителем железных дорог, капиталистом и меценатом Саввой Мамонтовым. Мамонтов хорошо чувствовал талантливых людей. Всю жизнь прожил среди них, да и сам был исключительно даровит. В своем подмосковном имении Абрамцево он объединил большую семью русских художников, музыкантов, артистов, создав тем самым центр художественной жизни России. Здесь интересовались русской историей, собирали и изучали произведения крестьянского искусства, были организованы мастерские живописи, керамики и резьбы по дереву. Абрамцево стало очагом возрождения лучших традиций русской национальной культуры.

В имении Мамонтова месяцами жили и работали Левитан, Серов, Репин, Врубель, Коровин, Поленов. Писали картины и декорации, и просто отдыхали среди красивой природы. В 1881 году Мамонтов решил поставить на домашней сцене пьесу Островского «Снегурочка», предложив Васнецову написать декорации.

Сказку о девочке-снегурочке Васнецов знал с детства, но лишь взрослым человеком понял, как много вложено в этот нехитрый сюжет. Начать с того, что Дед Мороз и Николай Чудотворец — одно и то же лицо. Почитание Николая Чудотворца пережило в России многие столетия; простодушие народа перенесло на Николу черты Деда Мороза из древних славянских верований -- и так сложился единый образ. Сама же Снегурочка -- это, пожалуй, одушевленная народной фантазией елочка в зимнем лесу, где вместо коряг -медведи; елочки -- как боярышни в шубках и круглых шапочках; вокруг -избушки, снеговики, зверушки. И по этому сказочному миру бриллиантовые россыпи.

Однако же предложение Мамонтова озадачило Васнецова. Во-первых, он никогда не писал декораций, а во-вторых, известная ему сказка «Снегурочка» ничего общего не имела с сочинением Островского. У Островского Снегурочка — это девушка, которую отец Мороз, не доверяя легкомысленной матери Весне, воспитывает сам в дремучем лесу, куда ни пешему, ни конному нет дороги.

И все-таки слышит Снегурочка нежные песни пастушка Леля, слышит смех парней и девушек из Берендеева посада, когда они устраивают игры на берегу реки. и любопытно ей. Весна упрекает Мороза: «С людьми Снегурочке жить надо. Играть в горелки с подружками, гулять с ребятами до полуночи. А там — полюбится один. На свете всё живое должно любить!» Но именно этого Мороз боится. Полюбит дочь и сгорит в любовном огне. Нет, пусть уж лучше живет в лесу, играет с белками и зайчатами, прядет снег, бобровою опушкой тулупчик свой и шапки обшивает. Однако Весна настаивает, и Мороз отпускает Снегурочку. Познает Снегурочка и человеческую тоску, и ревность, и пламя любви.

Подлинное искусство предполагает в творческой личности два главных свойства: природный талант и сильный характер, без которого ничего не будет, все пройдет впустую.

Васнецов обладал тем и другим, и принялся за работу. Написал к спектаклю четыре декорации. Как удалось, и сам не понимал.

И вот — поднялся занавес. Зрители глянули, и дыхание перехватило. Нежная зимняя лунная ночь, искры инея на сугробах, влажный ветер на деревьях. От засыпанной снегом коряги отделилась странная фигура, и все тотчас поняли — Леший.

Конец зиме пропели петухи,

Весна-Красна спускается на землю...

Зрители перевели дух и улыбнулись, приветствуя и принимая сказку.

Через четыре года в Москве, в Частной опере Саввы Мамонтова была поставлена опера Римского-Корсакова «Снегурочка». Эскизы декораций и костюмов выполнил Васнецов, создав изумительную галерею древнего русского народа, во всем его чудесном и красивом облике.

Спустя полвека, художник Грабарь скажет: «Рисунки к «Снегурочке», находящиеся в Третьяковской галерее, в смысле проникновенности и чутья русского духа, не превзойдены до сих пор, несмотря на то, что целых полстолетия отделяет их от наших дней».

Постановка имела исключительный успех у московской публики. А милый образ Снегурочки еще много лет не покидал Васнецова.

В 1899 году он изобразил ее на опушке леса. Чуткая ночная тишина вокруг, слышно, как позванивают березки обледенелыми веточками. Под горой река, а за ней — огни Берендеева посада. Манят Снегурочку эти огни, хочется к людям, но. словно чувствуя, что ей суждено погибнуть, не вернуться в свои холодные края, она прощается и со снегами, и с елочками; и сама она, как елочка в пышной шубке, украшенной тончайшими узорами.

И столько в ней естественного, застенчивого, что. поистине — это образ России, жемчужины на земном пространстве, где «тысячи переливов, звуков нежных, неброских, но завораживающих настолько, что не отвести глаз».

|

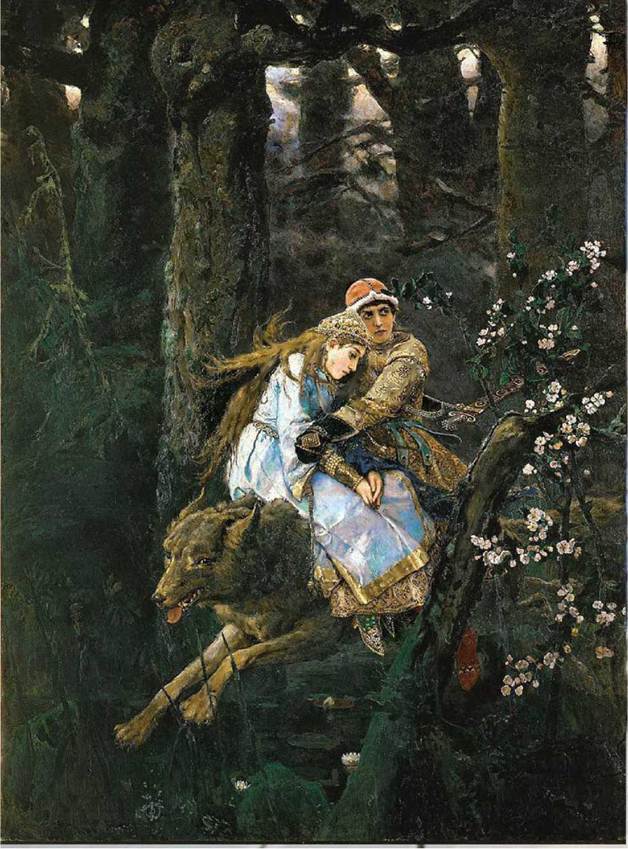

ИВАН-ЦАРЕВИЧ НА СЕРОМ ВОЛКЕ

С племянницы Саввы Мамонтова Васнецов написал этюд к будущей картине «Иван-царевич на сером волке». Но непосредственно приступил к полотну лишь через несколько лет, уже работая в Киеве над росписью Владимирского собора.

Виктор Михайлович считал работу в соборе главным делом своей жизни и любил повторять, что «нет на Руси для русского художника святее и плодотворнее дела, как украшение храма». Хотя не сразу принял приглашение Киева. Знал, какие сложности предстоят. Ведь даже расписывая церковь в Абрамцеве, он измучился в поисках образа Богородицы, пока этот образ сам не явился к нему: жена стояла на ступенях веранды, а маленький сын у нее на руках доверчиво потянулся к веткам цветущей черемухи!

Художник представил этот образ в огромном Владимирском соборе, — теплый, искренний, смелый. И — решился. Отправил в Киев телеграмму о своем согласии.

Когда приехал и представил там эскизы алтарного образа Богоматери, ответственный за внутреннюю отделку собора Адриан Прахов извлек и показал Васнецову сделанный когда-то набросок проступившего на штукатурке изображения. Сходство этих зарисовок и собственных эскизов, сделанных с жены и сына, настолько поразило художника, что он утратил дар речи. Через несколько минут с расстановкой произнес:

— Это был заказ Божий.

В общей сложности Виктор Михайлович выполнил в соборе пятнадцать композиций и тридцать отдельных фигур, не считая медальонов. Это четыре тысячи квадратных метров! Десять лет упорного труда. Грандиозная работа Васнецова не имела аналогов в русском искусстве XIX века, и стала самым значительным в жизни художника монументально-декоративным свершением.

Несколько раз от усталости он едва не срывался с лесов, что могло стоить ему жизни. Но Матерь Божия, судя по всему, оберегала его. Работа была напряженной, с огромной затратой духовных и душевных сил, и художник, давая себе передышку, изредка брался за другое занятие, где можно отдохнуть и пофантазировать кистью. Так появилась картина «Иван-царевич на сером волке». Для образа Елены Прекрасной Васнецов использовал готовый этюд с Натальи Анатольевны Мамонтовой.

Виктор Михайлович выбрал для картины самый драматический момент повествования, когда волк, выручая Ивана-царевича, похищает Елену Прекрасную, и все вместе они спасаются от погони. Елена, еще не опомнившись от пережитого потрясения, бледная, доверчиво прильнула к царевичу. Природа вторит тревожному настроению беглецов: великаны-деревья насторожились, тьма, болота, мхи. Но юная яблонька на переднем плане усыпана бело-розовыми цветами!

|

|

Картина была написана быстро, на едином порыве, легко. Виктор Михайлович смело соединил несоединимое — заповедный дремучий лес и цветущую яблоню, указав этим на византийскую красоту Ивана-царевича и его суженой. Особенно пленительной получилась Елена — в своем великолепном царственном убранстве. Изящество, благородство, очарование сквозит в ее чудесном образе. Васнецов выступил как блестящий колорист и тонкий психолог.

Картина была показана в Москве на очередной передвижной выставке, и Мамонтов горячо высказал Васнецову: «Все это мое, родное, хорошее. Вот где поэзия!.. Молодец!» А те, кто не понял сказочной условности, обвинили художника в неправдоподобии. Виктор Михайлович не принял хулы близко к сердцу, он был захвачен поэзией национальной красоты, выражение которой считал возможным находить и в высоких образах русской истории, и в сказочных персонажах.

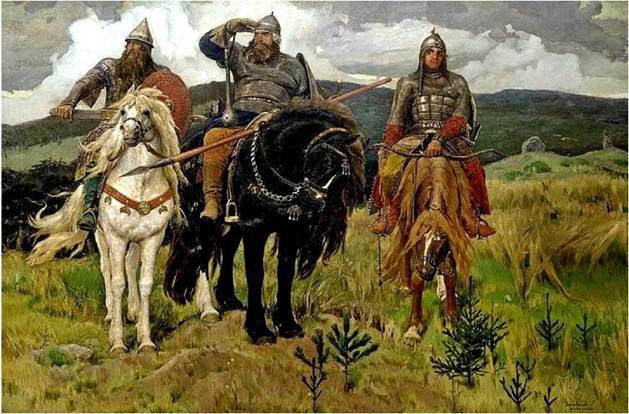

ТРИ БОГАТЫРЯ

Муром. Былинное сердце России. Первые поселенцы обосновались здесь в 862 году, были очень привержены своим славянским богам, и когда князь Глеб пришел в Муром с христианской миссией, они убили его. Однако в сложные для русской земли моменты, муромцы отбрасывали все свои пристрастия и неприязни и шли сражаться против врага вместе с христианами.

Не для ради князя Владимира,

Не для ради княгини Апраксии,

А для бедных вдов и малых детей

Я иду служить...

Не скакать ворогам по нашей земле,

Не топтать на конях землю русскую,

Не затмить им солнце наше красное!

В мирное же время муромцы оставались непокорными, признавая только Перуна, Даждь-бога, Ярилу, жреца Богомила, который тридцать лет сидел на тридцати дубах Соловьем-разбойником, и прочих славянских богов.

Ни одно русское княжество не создало столько былин, как Муромо-Рязанское. Много в них особенного, выпуклого, поэтичного. В городах и деревнях из уст в уста передавались муромские былины о подвигах богатырей Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича и других. Муромские богатыри стали любимыми героями русского народа, поскольку славны не только физической силой, но и пониманием другой силы — добрососедства.

Мысль написать «Богатырей» появилась у Васнецова в 1867 году, то есть, в тот самый год, когда он с шестьюдесятью рублями в кармане, но с огромным желанием учиться в Академии художеств, приехал из Вятки в Петербург, где первое время только и делал, что справлялся с нуждой. Питался одной буханкой хлеба в день, и чем бы кончилась такая жизнь, не известно, да на счастье, встретил брата своего учителя, с которым познакомился, когда тот приезжал в Вятку. Он взял Васнецова к себе на квартиру, помог найти работу и посоветовал поступить в Рисовальную школу, где по воскресениям преподавал Крамской.

В это сложное для Васнецова время, как спасительная доска над бурлящим потоком, являлось детство: отчий дом, родители, братья, стряпуха, рассказывающая былины и сказки при свете свечи: «Муромец — сила, Попович — святость, Добрыня — доброта. Охраняют они землю русскую, и никакой ворог их одолеть не может!»

Вскоре Васнецов поступил в Академию художеств. Учеба, работа, творческие поиски, удачи и неудачи, участие в Передвижных художественных выставках, поездка во Францию, — вот и минуло чуть не пятнадцать лет. Но все эти года не покидала мысль о «Богатырях». В Париже, когда мечталось о России, сделал небольшой эскиз картины, показав художнику Поленову. Поленов пришел в восторг, и Васнецов решил подарить ему этот эскиз, но Василий Дмитриевич отказался:

— Нет, не возьму. Впрочем. возьму, но после того, как вы напишете картину.

Однако картина «Три богатыря» была написана только в 1898 году.

Россия. Спокойное могущество. Ей нечего бояться, она велика и не мстительна. Богатыри — ее застава. Они грозны для врага, но приветливы для друга. Их копья никогда не обратятся на беззащитного, их кони никогда не будут топтать мирные поля. В картине — высшая правда и высший человеческий закон.

На выставке к «Богатырям» было не протиснуться. Зрителям казалось, что этим богатырям тысячи лет, что они родились вместе с Россией. Все, кто смотрел на картину, видели незыблемость своей земли. Сколько невзгод, войн, жутких лет знала эта земля, сколько пожарищ. но она стоит, и будет стоять, потому что ни одна другая не рождала таких богатырей, ни один народ не имеет в своей основе такую духовную крепость.

|

|

Васнецова стали называть историком, но он возражал: «Я не историк, я — сказочник, былинник, гусляр живописи. «Богатыри» мои не историческая картина, а только живописно-былинное сказание о том, что лелеял в своих грезах мой народ».

Лев Николаевич Толстой, увидев «Богатырей» был поражен:

— Я никогда не задумывался, какими в жизни были наши богатыри, но, увидев картину, подумал, что именно такими и были защитники родной земли и никакими другими, в представлении народа, быть не могли.

Был поражен и Федор Иванович Шаляпин:

— Выходят из вятских лесов и появляются на удивление изнеженных столиц люди, как бы из самой древней скифской почвы выделанные. Как духовно прозрачен при всей своей массивности Васнецов! Его богатыри, воскрешающие самую атмосферу древней Руси, вселили в меня ощущение великой мощи — физической и духовной.

В истории русской живописи «Богатыри» занимают одно из самых первейших мест. Язык этой картины-баллады прост, величав, могуч, его прочтет каждый русский с гордостью, каждый иностранец с опаской, если он враг; и с чувством спокойной веры в такую мощь — если он друг.