XXIV

Что представлял собой лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, можно узнать из воспоминаний сослуживца Лермонтова –– Александра Ивановича Арнольди:

«Семнадцатого августа 1837 года, темным вечером, въехал я в 1-й Округ пехотных солдат Аракчеевского поселения, где расположен был тогда лейб-гвардии Гродненский гусарский полк. Многочисленные огоньки в окнах больших каменных домов и черные силуэты огромнейшего манежа, гауптвахты с превысокой каланчой, большого плаца с бульваром, на первый раз и впотьмах очень живописно представились моему воображению, и я мнил, что вся моя будущая жизнь будет хоть и провинциальная, но городская.

Я узнал, что Н. А. Краснокутский, товарищ по Пажескому корпусу, вышедший за год до меня в Гродненский гусарский полк, живет в сумасшедшем доме, куда ямщик меня и привез.

Надобно знать, что сумасшедшим домом назывался правый крайний дом офицерских флигелей, потому что вмещал в себе до двадцати человек холостых офицеров, большею частью юных корнетов и поручиков, которые и вправду проводили время как лишенные рассудка и в число которых, само собою попадал невольно всякий новоприбывший. Легко себе представить, что творилось в двадцати квартирах двадцати юношей, недавно вырвавшихся на свободу и черпающих разнообразные утехи жизни человеческой полными пригоршнями, и я полагаю, что Лесаж, автор «Хромоногого беса», имел бы более материала, ежели б потрудился снять крышу с нашего жилища и описать те занятия, которым предавались мы по своим кельям.

Были комнаты, где простая закуска не снималась со стола и ломберные столы не закрывались. В одних помещениях беспрестанно раздавались звуки или гитары или фортепьяно, или слышались целые хоры офицерских голосов, в других — гремели пистолетные выстрелы упражняющихся в этом искусстве, вой и писк дрессируемых собак, которые у нас в полку никогда не переводились, так как было много хороших охотников. Были между нами и люди-домоседы, много читавшие, и я положительно не понимаю, как они умудрялись заниматься этим делом среди такого содома.

Во всякий час дня, в длинных коридорах верхнего и нижнего этажей, разделяющих дом пополам в длину, у каждой двери квартиры вы всегда могли встретить какую-нибудь смазливую поселянку с петухом, клюквой, грибами, или крестьянина, поставляющего сено, или охотника, пришедшего оповестить о найденном им медведе на берлоге или обойденных им лосях. «Личарды» наши то и дело сновали по коридорам, исполняя поручения своих господ, лихие тройки с колоколами и бубенчиками постоянно откладывались и закладывались у нас во дворе, и он имел вид почтового двора.

Я не застал Краснокутского дома, но услужливый слуга его Петр вскоре его отыскал, и я тотчас же без дальних церемоний был введен им в одну из квартир товарища, штабс-ротмистра Поливанова, где застал почти весь контингент однополчан в страшном табачном дыму, так как редко кто тогда не курил из длинных чубуков табак Жукова.

Было далеко за полночь, когда я, радушно принятый товарищами, после скромного ужина заснул на железной кровати посреди узкой комнаты квартиры Краснокутского... Вообще в нашем полку был сброд порядочный, так как полк, состоя в гвардии цесаревича в Варшаве, всегда комплектовался самим великим князем Константином Павловичем, и никто не знает, что руководило им при этой вербовке офицеров. Разные авантюристы изобиловали в полку, и бог знает, каких только национальностей у нас не встречалось: кроме польских фамилий попадались французы, немцы, англичане, польские татары, и даже был один с мыса Доброй Надежды. С прибытием полка в Россию и с зачислением его в состав гвардейского корпуса он стал пополняться молодежью из юнкерской школы и Пажеского корпуса.

Надобно сказать, что Гродненский полк, да и вообще 2-я гвардейская кавалерийская дивизия, вдали от столицы и всех ее прелестей, считалась как бы местом ссылки или какого-то чистилища, так что Лермонтов — не единственное лицо из гвардейских офицеров, прощенных за разные проступки. Несмотря на то, что они садились (в отношении старшинства) на голову многим из нас, все они, будучи предобрыми малыми, немало способствовали к украшению нашего общества. Так, у нас был прикомандирован князь Сергей Трубецкой, который попал из кавалергардов за какую-то шалость, выкинутую целым полком во время стоянки в Новой деревне. (Говорили тогда, что кавалергарды устроили на Неве какие-то великолепные похороны мнимоумершему графу Александру Михайловичу Борху.)

За ним последовал Лермонтов, а вскоре и граф Тизенгаузен, служивший прежде также в кавалергардах и сосланный в армию за историю с Ардалионом Новосильцевым.

Лермонтов в то время не имел еще репутации увенчанного лаврами поэта, которую приобрел впоследствии и которая сложилась за ним благодаря достоинству его стиха и тем обстоятельствам, которыми жизнь его была окружена, и мы, не предвидя в нем будущей славы России, смотрели на него совершенно равнодушно. Придя однажды к обеденному времени к Безобразовым, я застал у них офицера нашего полка, мне незнакомого, которого Владимир Безобразов назвал мне Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Вскоре мы сели за скромную трапезу нашу, и Лермонтов очень шутил и понравился нам своим обхождением. После обеда по обыкновению сели играть в банк, но вместо тех 50-ти или 100 руб., которые обыкновенно закладывались кем-либо из нас, Лермонтов предложил заложить 1000 и выложил их на стол. Я не играл и куда-то выходил. Возвратившись же, застал обоих братьев Безобразовых в большом проигрыше и сильно негодующих на свое несчастье. Пропустив несколько талий, я удачно подсказал Владимиру Безобразову несколько карт и он с моего прихода стал отыгрываться, как вдруг Лермонтов предложил мне самому попытать счастья; мне показалось, что предложение это было сделано с такою ирониею и досадой, что я в тот же момент решил пожертвовать несколькими десятками и даже сотнями рублей для удовлетворения своего самолюбия перед зазнавшимся пришельцем, бывшим лейб-гусаром... Судьбе угодно было на этот раз поддержать меня, и, помню, что на одном короле бубен, не отгибаясь и поставя кушем полуимпериал, я дал способ Безобразовым отыграться, а на свою долю выиграл 800 с чем-то рублей; единственный случай, что я остался в выигрыше во всю мою жизнь, хотя несколько раз в молодости играл противу тысячных банков.

Впоследствии мы жили с Лермонтовым в двух смежных больших комнатах, разделенных общею переднею, и с ним коротко сошлись. В свободное от службы время, а его было много, Лермонтов очень хорошо писал масляными красками по воспоминанию разные кавказские виды, и у меня хранится до сих пор вид его работы на долину Кубани, с цепью снеговых гор на горизонте, при заходящем солнце и двумя конными фигурами черкесов, а также голова горца, которую он сделал в один присест. Лермонтов писал картины гораздо быстрее, чем стихи; нередко он брался за палитру, сам еще не зная, что явится на полотне, и потом, пустив густой клуб табачного дыма, принимался за кисть, и в какой-нибудь час картина была готова.

Кажется мне, что в это время с подстрочного перевода, сделанного Краснокутским стансов Мицкевича, Лермонтов тогда же облек их в стихотворную форму, а равно дописывал своего «Мцыри». Я часто заставал его за работой и живо помню его грызущим перо с досады, что мысли и стих не гладко ложатся на бумагу.

Как и все мы, грешные, Лермонтов вел жизнь свою, участвуя во всех наших кутежах и шалостях, и я помню, как он при хлопании пробок, на проводах М. И. Цейдлера, отъезжавшего на Кавказ в экспедицию, написал экспромтом:

Русский немец белокурый

Едет в дальнюю страну,

Где неверные гяуры

Вновь затеяли войну.

Лермонтов пробыл у нас недолго, кажется, несколько месяцев, и по просьбе бабки своей Арсеньевой вскоре переведен был в свой прежний лейб-гусарский полк. Мы с ним встречались впоследствии, и мне довелось даже видеться с ним в 1841 году в Пятигорске».

На картине, подаренной Лермонтовым Александру Арнольди, был изображен черкес с красивыми печальными глазами. Михаил Юрьевич сочувствовал горцам. Еще учась в благородном пансионе, писал:

Кавказ! далекая страна!

Жилище вольности простой!

И ты несчастьями полна

И окровавлена войной!..

Но, как и Пушкин, как впоследствии Лев Толстой, он понимал историческую необходимость присоединения Кавказа к России: у горцев не было надежды на сохранение полной независимости.

В апреле Михаил Юрьевич получил высочайший приказ о переводе в лейб-гвардии Гусарский полк, и с мая уже находился там вместе с Монго, возвратившемся с Кавказа. Снова жили в одной квартире, ставшей сборищем офицеров полка, что раздражало великого князя Михаила Павловича, грозившего «разорить это гнездо». Странно читать Евдокию Ростопчину: «На Кавказе юношеская веселость уступила место у Лермонтова припадкам черной меланхолии, которая глубоко проникла в его мысли и наложила особый отпечаток на его поэтические произведения». Абсолютно никто не наблюдал меланхолии в Лермонтове, а тем более не было ее в произведениях Лермонтова. «Тамбовская казначейша», написанная на Кавказе –– поэма улыбчивая, все остальные произведения –– драматичны, глубоки и страстны. О «Купце Калашникове» декабрист Николай Бестужев сказал: «Вот так должно передавать народность и ее историю!» Произведение вышло не под фамилией Лермонтова, а только под буквой «-в», и Бестужев хотел узнать, кто скрывается под этим знаком, и кто такой Лермонтов, написавший «Бородино»?

Нехорошо получилось с публикацией «Тамбовской казначейши», –– Жуковский перестраховался и вырезал из нее несколько стихов. Лермонтов был взбешен, обложку журнала изрисовал карикатурами, и написал Раевскому: «Печатать хлопотно, да и пробовал, но неудачно». И добавлял, что роман «Княгиня Лиговская», который они начали вместе, вряд ли будет закончен, «ибо обстоятельства, которые составляли его основу, переменились, а я не могу в этом случае отступить от истины».

Раевский был болен, просил олонецкого губернатора отпустить его на воды в Пятигорск, просьба была направлена военному министру, но пока что ответа не было. Лермонтов очень переживал за него: «Если ты поедешь на Кавказ, то это, я уверен, принесет тебе много пользы физически и нравственно: ты вернешься поэтом, а не экономо-политическим мечтателем, что для души и для тела здоровее. Не знаю, как у вас, а здесь мне после Кавказа всё холодно, когда другим жарко, а уж здоровее того, как я теперь, кажется, быть невозможно... Я здесь по-прежнему скучаю; как быть? покойная жизнь для меня хуже. Я говорю покойная, потому что ученье и маневры производят только усталость».

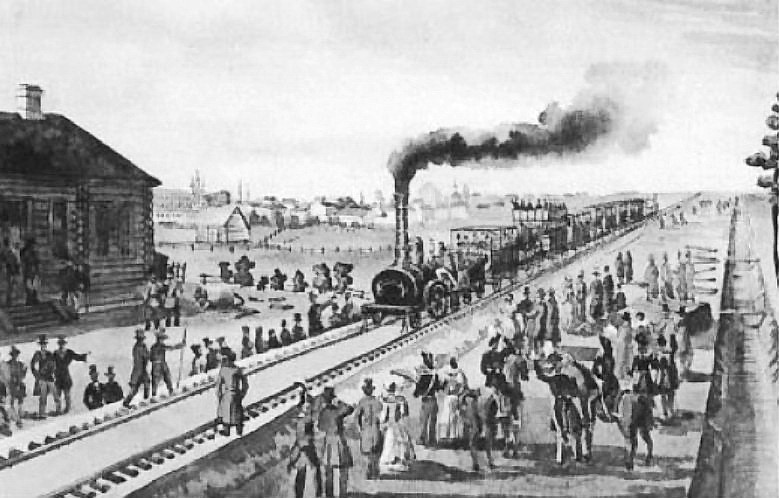

Железная дорога, связавшая Петербург с Царским Селом намного облегчила жизнь Лермонтова. Ее торжественное открытие состоялось семь месяцев назад, и поезд имел три вагона: первый –– «каретный», второй –– «дилижанс», третий «для простого народа». Газеты с восторгом писали о необыкновенной скорости поезда, о клубах дыма над паровозом, о видневшемся пламени в его топках. Но поначалу народ опасался, и Елизавета Алексеевна взяла с внука слово, что он никогда не воспользуется железной дорогой! Он, конечно, ей обещал, но выполнял обещание не всегда: поездом время пути сокращалось до 35-ти минут, тогда как на лошадях ехали больше двух часов.

Царскосельская железная дорога. 1837 г.

В своей петербургской квартире Михаил Юрьевич дописывал поэму «Мцыри» –– о мальчике, воспитанном в грузинском монастыре. Рожденный на воле и не забывший ее, мальчик не смог примириться с замкнутым миром. Жизнь без воли была немыслима для Мцыри, как немыслима была и для Лермонтова. Пронзительные слова вложил он в уста своего героя, обращенные к доброму монаху:

Старик! я слышал много раз,

Что ты меня от смерти спас ––

Зачем?..

Поэма «Мцыри» –– страшная по своей глубине. Мальчик вырос, стал послушником монастыря, т. е. мцыри, но не справился с собой, пошел в «родимую страну». В три дня, что провел он на воле, он столько видел и испытал, что с гордостью мог сказать: «Я жил»! Он вспомнил и родную речь, и свой аул, отца, сестер и братьев... но долгое пребывание в монастыре погасило в нем безошибочно верное чутье своей тропы, и он оказался там, откуда ушел... Это и стало причиной его смерти. Не рваные раны, нанесенные в битве с барсом, а то, что забыл родную тропу.

М. Ю. Лермонтов. Развалины на берегу Арагвы. 1837 г.

«Какая же прелесть! Нет, это определенно гениально...» –– воскликнул цесаревич Александр, будущий император Александр II, прочитав «Мцыри» в декабре 1840 года в сборнике стихов Лермонтова. Он так никогда и не узнает, что за каждое из этих семи слов Господь в будущем семь раз отведет от него пулю или осколок гранаты террориста, и только на восьмой раз он будет убит.

В конце июня, проездом за границу, прибыла в Петербург вместе с мужем и маленькой дочерью, Варенька Лопухина. «Лермонтов был в Царском, я послал к нему нарочного, а сам поскакал к ней. Боже мой, как болезненно сжалось мое сердце при ее виде! Бледная, худая, и тени не было прежней Вареньки, только глаза сохранили свой блеск и были такие же ласковые, как и прежде.

–– Ну, как вы здесь живете? –– спросила она.

–– Почему же это вы?

— Потому, что я спрашиваю про двоих.

— Живем, как Бог послал, а думаем и чувствуем, как в старину. Впрочем, другой ответ будет из Царского через два часа.

Это была наша последняя встреча; ни ему, ни мне не суждено было ее больше видеть» (Аким Шан-Гирей).

Встреча Лермонтова и Вареньки длилась недолго. Внешняя вальяжность и внутренняя ничтожность Бахметева бесили Лермонтова, он не выносил его возле Вареньки, новой ее фамилии не признавал, –– она навсегда для него осталась Лопухиной. Варенька подвела к нему свою двухлетнюю дочь Олю... и что Михаил Юрьевич пережил в тот момент, что перечувствовал, он, ничего не утаив, рассказал в стихотворении «Ребенку».

О грезах юности томим воспоминаньем,

С отрадой тайною и тайным содроганьем,

Прекрасное дитя, я на тебя смотрю...

О, если б знало ты, как я тебя люблю!

Как милы мне твои улыбки молодые,

И быстрые глаза, и кудри золотые,

И звонкий голосок! — Не правда ль, говорят,

Ты на нее похож? — Увы! года летят;

Страдания ее до срока изменили,

Но верные мечты тот образ сохранили

В груди моей; тот взор, исполненный огня,

Всегда со мной. А ты, ты любишь ли меня?

Не скучны ли тебе непрошенные ласки?

Не слишком часто ль я твои целую глазки?

Слеза моя ланит твоих не обожгла ль?

Смотри ж, не говори ни про мою печаль,

Ни вовсе обо мне. К чему? Ее, быть может,

Ребяческий рассказ рассердит иль встревожит...

Но мне ты всё поверь. Когда в вечерний час

Пред образом с тобой заботливо склонясь,

Молитву детскую она тебе шептала

И в знаменье креста персты твои сжимала,

И все знакомые родные имена

Ты повторял за ней, — скажи, тебя она

Ни за кого еще молиться не учила?

Бледнея, может быть, она произносила

Название, теперь забытое тобой...

Не вспоминай его... Что имя? — звук пустой!

Дай бог, чтоб для тебя оно осталось тайной.

Но если как-нибудь, когда-нибудь, случайно

Узнаешь ты его, — ребяческие дни

Ты вспомни и его, дитя, не прокляни!

Лермонтов подарил Вареньке свой автопортрет, написанный на Кавказе, и она увезла его в Германию.

Вернувшись в Царское, он столкнулся с художником Моисеем Меликовым, когда тот вставал со скамьи, чтобы сделать эскиз статуи в парке. Встреча была радостной для обоих. С семьей Меликовых Лермонтова связывала юность. Дядя Моисея –– Павел Моисеевич (Меликянц Погос Мовсесович) участвовал во французской компании, в русско-турецкой войне, в Отечественной войне 1812 года. Выйдя в отставку, поселился в Москве, воспитывая племянника Моисея, в раннем возрасте потерявшего родителей. Лермонтов учился с Моисеем в благородном пансионе, бывал у него дома, куда приходил легендарный Алексей Петрович Ермолов и собирались боевые друзья хозяина. Конечно, они говорили о важных вопросах, конечно, Лермонтов кое-что слышал, но даже простое общение с ними было для него счастьем. Лермонтов знал, что на одной из царских ассамблей, где разговор шел сугубо по-французски, Ермолов выкрикнул в сердцах: «Здесь кто-нибудь говорит по-русски?!» Ермолову и Меликову первым прочел он свое стихотворение «Поле Бородина». С тех пор прошло более шести лет.

«Лермонтов был одет в гусарскую форму. В наружности его я нашел значительную перемену. Я видел уже перед собой не ребенка и юношу, а мужчину во цвете лет, с пламенными, но грустными по выражению глазами, смотрящими на меня приветливо, с душевной теплотой. Казалось мне в тот миг, что ирония, скользившая в прежнее время на губах поэта, исчезла. Михаил Юрьевич сейчас же узнал меня, обменялся со мною несколькими вопросами, бегло рассмотрел мои рисунки, с особенной торопливостью пожал мне руку и сказал последнее прости...»